Зигмунд Фройд "Заметки об одном случае невроза навязчивости" (Rattenmann) 2

Д. Некоторые навязчивые представления и их перевод

Как известно, навязчивые представления кажутся либо

немотивированными, либо бессмысленными, в точности как содержание

наших ночных сновидений, и первоочередная задача, которую они ставят,

сводится к тому, чтобы выявить их смысл и опору в душевной жизни

человека и тем самым сделать их понятными, более того, само собой

разумеющимися. Выполняя эту задачу перевода, никогда нельзя дать

себя смутить ее кажущейся неразрешимостью; самые несуразные и

странные навязчивые идеи можно разгадать при надлежащем углубленном

исследовании. Но ее удается решить, если навязчивые идеи ввести во

временную взаимосвязь с переживанием пациента, то есть если

исследовать, когда отдельная навязчивая идея появилась впервые и при

каких внешних обстоятельствах она обычно повторяется. В случае

навязчивых идей, которые, как это часто бывает, не закрепились

надолго, соответственно упрощается и задача по их разрешению. Можно

без труда убедиться, что после выявления взаимосвязи между

навязчивой идеей и переживанием больного становится легкодоступным

для нашего понимания все остальное загадочное и достойное изучения в

патологическом образовании, его значение, механизм его возникновения,

его происхождение из крайне важных психических сил влечения.

Я начну с одного особенно прозрачного примера столь часто

встречавшегося у нашего пациента импульса к самоубийству, который в

ходе изложения анализируется чуть ли не сам собой. Из-за отсутствия

своей дамы, которая уехала ухаживать за своей тяжелобольной бабушкой,

пациент на несколько недель погрузился в учебу. И тут в разгар самой

усердной учебы ему пришла в голову мысль: «С распоряжением сдать

экзамены в первый возможный срок в семестре еще можно смириться. Но

как быть, если тебе прикажут перерезать себе горло бритвой?» Он тут

же почувствовал, что это распоряжение уже отдано, поспешил к шкафу,

чтобы взять бритву, и вдруг его осенило: «Нет, все не так просто, ты

должен (сперва) поехать туда и убить старуху».

Тут он упал на пол от ужаса.

Связь этой навязчивой идеи с жизнью содержится здесь в самом начале

рассказа. Его дама отсутствовала, в то время как он напряженно

готовился к экзамену, чтобы иметь возможность скорее с нею

соединиться. И тут во время учебы его охватила тоска по

отсутствующей и мысль о причине ее отсутствия. Затем возникло нечто,

что у нормального человека было бы импульсом недовольства по

отношению к бабушке: «И надо было старухе заболеть именно сейчас,

когда я так ужасно по ней тоскую!» Нечто подобное, но в гораздо

более интенсивное, нужно предположить и в отношении нашего пациента

— бессознательный приступ ярости, который одновременно с тоской мог

бы облачиться в возглас: «О! Мне хочется поехать туда и убить

старуху, укравшую у меня мою любимую!» За этим следует распоряжение:

«Убей самого себя в наказание за такие злобные и кровожадные желания!»,

— и весь процесс, сопровождаемый сильнейшим аффектом, в обратной

последовательности попадает в сознание больного неврозом

навязчивости: сначала требование наказания, в конце — упоминание о

наказуемом желании. Не думаю, что эта попытка объяснения может

показаться натянутой или что она содержит много гипотетических

элементов.

Другой, более стойкий импульс, так сказать, к косвенному

самоубийству объяснить было не так просто, поскольку его отношение к

переживанию могло скрываться за одной из внешних ассоциаций, которые

нашему сознанию кажутся предосудительными. Однажды, когда он отдыхал

летом за городом, у него вдруг возникла идея, что он слишком толстый

[dick] и ему надобно похудеть. Тогда он начал вставать из-за стола

еще до подачи десерта, под палящими лучами августовского солнца без

шляпы несся по улице, а затем беглым шагом взбирался в горы, пока,

наконец, взмокнув от пота, не останавливался в изнеможении. За этой

манией похудания однажды также открыто проявилось суицидальное

намерение, когда на краю крутого обрыва для него раздалось

требование прыгнуть вниз, что означало бы верную смерть. Понять это

бессмысленное навязчивое действие нашему пациенту удалось только

после того, как его неожиданно осенило, что в то время за городом

отдыхала также и возлюбленная дама, но в сопровождении английского

кузена, который за ней увивался и к которому он очень ревновал.

Кузена звали Ричардом, и, как это повсеместно принято в Англии, его

называли Дик. Этого Дика ему хотелось убить, он испытывал к нему

гораздо большую ревность и ярость, чем мог себе в этом признаться, и

поэтому наложил на себя наказание в виде мучений, доставляемых тем

лечением от тучности. Как бы внешне ни отличался этот навязчивый

импульс от прежнего прямого повеления к самоубийству, их объединяет

одна важная черта — их возникновение как реакция на

сильнейшую, не подвластную сознанию ярость по отношению к человеку,

который выступает помехой любви 1*.

*1 Использование имен и слов для создания связи между бессознательными мыслями (побуждениями, фантазиями) и симптомами при неврозе навязчивости случается далеко не так часто и бесцеремонно, как при истерии. Однако как раз в связи с именем Ричард мне вспоминается пример из давно проведенного анализа другого больного. После ссоры со своим братом он начал размышлять, как ему избавиться от своего богатства, ему не хочется больше иметь никаких дел с деньгами и т. д. Его брата звали Ришар (richard по-французски: богач).

Другие навязчивые представления, опять-таки

ориентированные на возлюбленную, все же позволяют распознать другой

механизм и другое происхождение от влечения. Во время пребывания его

дамы в его загородном доме помимо той мании похудания он

продуцировал целый ряд навязчивых действий, которые по меньшей мере

отчасти непосредственно относились к ее персоне. Однажды, когда он с

ней катался на корабле и подул сильный ветер, он заставил ее надеть

свой берет, поскольку у него возникло повеление: с ней ничего не

должно случиться ( в чем он мог быть повинен). Это была своего рода

навязчивая защита, которая имела и другие проявления. В другой раз,

когда они попали в грозу, он испытал принуждение, не находя ему

никакого объяснения, в промежутке между молнией и громом считать до

сорока или до пятидесяти. В день ее отъезда он споткнулся о лежащий

на дороге камень, и он должен был убрать его на обочину, потому что

у него возникла идея, что через несколько часов ее карета поедет по

той же дороге и, наехав на этот камень, может получить повреждения.

Но через несколько минут его осенило, что это — бессмыслица, и

теперь он должен был вернуться и положить камень на его прежнее

место посередине дороги. После ее отъезда им овладело навязчивое

понимание, которое сделало его невыносимым для всех окружающих. Ему

требовалось точно понимать каждое обращенное к нему слово, как будто

в противном случае он упустит огромное богатство. Поэтому он

постоянно спрашивал: «Что ты сказал?» А когда это ему повторяли, он

полагал, что в первый раз это все же звучало иначе, и оставался

неудовлетворенным.

Все эти продукты болезни связаны с происшествием, которое тогда

определяло его отношение к возлюбленной. Когда перед летом он

прощался с ней Вене, он истолковал некоторые ее слова как желание

отвергнуть его в присутствии общества и из-за этого был очень

расстроен. Во время летнего отдыха у них была возможность

поговорить, и дама смогла его убедить, что теми неверно им понятыми

словами она, напротив, хотела уберечь его от насмешек. Теперь он

опять был счастлив. Самое отчетливое указание на это происшествие

содержит навязчивое стремление понять, которое было образовано так,

словно он сам себе говорил: «После такого опыта нельзя допускать,

чтобы ты кого-нибудь недопонял, если хочешь избежать ненужных

страданий». Но это решение не только было обобщением данного повода,

оно также сместилось — возможно, из-за отсут-ствия возлюбленной, — с

ее высоко ценимой персоны на других менее значимых лиц. Навязчивость

не могла также возникнуть исключительно из удовлетворения полученным

от нее объяснением; она, должно быть, выражает еще и нечто другое,

ибо выливается в неудовлетворительное воспроизведение услышанного.

Другие навязчивые повеления наводят на след этого другого элемента.

Навязчивая защита не может означать ничего иного, кроме реакции —

раскаяния и покаяния — на противоположное, то есть враждебное,

побуждение, которое до объяснения между ними было направлено против

возлюбленной. Навязчивый счет во время грозы благодаря

предоставленному материалу можно истолковать как защитную меру от

опасений, которые означали угрозу для жизни. Благодаря анализам

навязчивых представлений, упомянутых первыми, мы уже подготовлены к

тому, чтобы расценить враждебные побуждения нашего пациента как

особенно сильные, сродни бессмысленной ярости, и в таком случае мы

обнаруживаем, что этот гнев на даму вносит свой вклад в навязчивые

образования также и после примирения. В сомнениях, правильно ли он

услышал, представлено продолжающее действовать сомнение, правильно

ли он понял даму на этот раз и вправе ли он понимать ее слова как

свидетельство ее нежных чувств. Сомнение в форме навязчивого

стремления к пониманию — это сомнение в ее любви. У нашего

влюбленного бушует борьба между любовью и ненавистью, которые

относятся к одному и тому же человеку, и эта борьба наглядно

изображается в навязчивом, символически важном действии — устранении

камня с дороги, по которой она должна проехать, а затем в отмене

этого поступка, продиктованного любовью, и возвращении камня на

место, чтобы тем самым ее карета ударилась о него, а она пострадала.

Мы не поймем правильно эту вторую часть навязчивого действия, если

будем рассматривать ее лишь как критический отказ от болезненного

поступка, за который ей хочется себя выдать. То, что она также

осуществляется, сопровождаясь ощущением принуждения, свидетельствует

о том, что она сама является частью болезненного поступка, который,

однако, обусловливается мотивом, противоположным мотиву первой

части.

Такие двувременные навязчивые действия, где первый импульс

устраняется вторым, — типичный случай при неврозе навязчивости.

Сознательное мышление больного, разумеется, их не понимает, и они

снабжаются вторичной мотивировкой — рационализируются. Но их

действительное значение заключается в изображении конфликта между

двумя примерно одинаковыми по силе противоположными побуждениями —

насколько я до сих пор смог узнать, всегда между побуждениями любви

и ненависти. Они представляют особый теоретический интерес,

поскольку позволяют выявить новый тип симптомообразования. Вместо

того чтобы, как при истерии, искать компромисс, который в одном

образе удовлетворяет обеим противоположностям, одним выстрелом

убивает двух зайцев (Ср. «Истерические фантазии и их отношение к

бисексуальности» (Freud, 1908а) [Studienausgabe, т. 6, с.

193-194].), здесь удовлетворяются обе противоположности, каждая в

отдельности, сначала одна, а затем другая, разумеется, не без

попытки установить между ними, враждебными друг другу, своего рода

логическую связь, зачастую с нарушением всякой логики 2*.

*2 Другой больной

неврозом навязчивости однажды мне рассказал, что в Шёнбрунском парке

наткнулся ногой на лежащую на дороге ветку, которую он выбросил за

изгородь, ограничивающую дорогу. На обратном пути его вдруг охватило

беспокойство, что в новом положении торчащая ветка может стать

причиной травмы кого-то, кто будет проходить мимо этого места. Ему

пришлось выпрыгнуть из трамвая, поспешить обратно в парк, отыскать

это место и вернуть ветку в прежнее положение, хотя любому другому,

кроме больного, было бы очевидным, что прежнее положение все же

опаснее для пешехода, чем новое в кустах. Второе враждебное

действие, осуществившееся как принуждение, перед сознательным

мышлением приукрасило себя мотивировкой первого, доброжелательного.

Конфликт между любовью и ненавистью дает о себе знать у нашего

пациента также с помощью других проявлений. В период его вновь

пробудившейся набожности он начал читать молитвы, которые постепенно

стали занимать до полутора часов, поскольку у него — Валаама

наоборот (Валаам явился проклясть, а остался благословить.) — в

благочестивые формулы всегда что-то вмешивалось и превращало их в

противоположность. Например, если он говорил: «Боже, храни его», —

злой дух тут же добавлял частицу «не» (Ср. аналогичный механизм

известных кощунственных мыслей у набожных людей.). Однажды при этом

ему пришла в голову мысль сквернословить, ибо тогда непременно он

будет говорить наперекор; в этой мысли пробило себе путь

первоначальное, вытесненное молитвой намерение. Из этого тупика он

нашел выход, оставив молитву и заменив ее краткой формулой,

составленной из начальных букв или начальных слогов из разных

молитв. Он так быстро ее проговаривал, что в нее ничего не могло

проникнуть.

Однажды он рассказал мне сон, содержавший изображение этого же

конфликта в переносе на врача: моя мать умерла, он хочет выразить

соболезнование, но опасается, что при этом разразится нахальным

смехом, как это уже не раз бывало в случаях смерти. Поэтому он

предпочитает написать мне открытку ср. с, но при написании эти буквы

у него превращаются вр./. 2*

*2 [Принятые сокращения для pour condoler — соболезную и pourfuliciter — поздравляю.] Этот сон дает разъяснение так часто встречающегося и считающегося загадочным навязчивого смеха в случаях траура.

Спор между его чувствами к своей даме был слишком

явным, чтобы было можно полностью избежать его сознательного

восприятия, хотя из навязчивых проявлений больного мы вправе

заключить, что верной оценкой глубины своих негативных побуждений он

не обладал. На первое его сватовство десять лет назад дама ответила

отказом. С тех пор периоды, когда, как ему казалось, он ее сильно

любил, сменялись другими, в которых он чувствовал себя к ней

равнодушным. Если в ходе лечения ему требовалось сделать шаг,

который приблизил бы его к цели ухаживаний, то обычно в форме

убеждения в том, что, в сущности, не настолько сильно он ее любит,

сперва проявлялось его сопротивление, которое, правда, вскоре

преодолевалось. Однажды, когда она слегла от тяжелой болезни, что

вызвало у него чрезвычайное сочувствие, при виде нее у него

прорвалось желание: «Пусть она навсегда останется лежать». Он

истолкован себе эту мысль с помощью хитроумного недопонимания: он

желает ей постоянного нездоровья лишь потому, что тем самым он

избавится от страха перед повторными приступами болезни, выносить

который он не может! (Нельзя отвергать вклад другого мотива в эту

навязчивую мысль — желания, чтобы она была беззащитной перед его

намерениями.) Иногда он занимал свою фантазию грезами, которые сам

признал «фантазиями о мести» и которых стыдился. Полагая, что она

придает большое значение социальному положению жениха, он

фантазировал, будто она вышла замуж за государственного служащего.

Он сам поступает на эту же службу и добивается гораздо большего, чем

ее муж, который становится его подчиненным. Однажды этот человек

совершает неблаговидный поступок. Дама бросается к ногам пациента и

умоляет его спасти ее мужа. Он обещает помочь, признается ей, что

поступил на службу лишь из любви к ней, потому что предвидел

подобное обстоятельство. Теперь, выручив ее мужа, он выполнил свою

миссию и отказывается от должности.

В других фантазиях, содержанием которых было то, что он оказывает

даме большие услуги, а она не знает, что это делает именно он, он

видел только проявление нежности, не сознавая происхождения и

тенденции своего великодушия, предназначенного — по прототипу графа

Монте-Кристо Дюма — для вытеснения мстительности. Впрочем, он

признался, что иногда им овладевают совершенно отчетливые импульсы

причинить зло почитаемой им даме. Как правило, эти импульсы в ее

присутствии исчезали и возникали в ее отсутствие.

Е. Повод к болезни

Однажды наш пациент вскользь упомянул об одном событии, в котором

мне тут же пришлось признать повод к заболеванию, во всяком случае,

новый повод к начавшейся шесть лет назад и продолжающейся еще и

сегодня болезни. Сам он не подозревал, что сообщил нечто важное; он

не помнил, чтобы придавал какое-либо значение этому событию,

которое, впрочем, он никогда и не забывал. Такое поведение требует

теоретической оценки.

При истерии существует правило, что недавние поводы к заболеванию

подвергаются амнезии точно так же, как детские переживания, с

помощью которых их аффективная энергия преобразуется в симптомы.

Если же полное забывание невозможно, недавний лрав-матический повод

все же подтачивается амнезией и лишается по меньшей мере самых

важных своих составных частей. В такой амнезии мы усматриваем

доказательство произошедшего вытеснения. Иначе обстоит дело при

неврозе навязчивости. Инфантильные предпосылки невроза могут

подвергнуться — зачастую только неполной — амнезии, недавние поводы

к заболеванию, напротив, сохраняются в памяти. Вытеснение здесь

воспользовалось другим, в сущности более простым механизмом: вместо

того чтобы заставить забыть травматическую ситуацию, оно лишило ее

аффективного катексиса, и поэтому в сознании осталось безразличное

содержание представления, расцениваемое как несущественное. Различие

состоит в психическом событии, которое мы можем сконструировать,

основываясь на феноменах, результат же процесса почти одинаков, ибо

безразличное содержание воспоминания воспроизводится лишь изредка и

никакой роли в мыслительной деятельности человека не играет. Для

различения двух видов вытеснения 1* вначале мы можем использовать

только заверение пациента, что, по его ощущениям, одно он знал

всегда, а другое давно забыл 2*.

Поэтому отнюдь не редкость, что больные неврозом навязчивости,

страдающие от самообвинений и связывающие свои аффекты с ложными

поводами, сообщают врачу верные сведения, не подозревая, что их

упреки всего лишь отделены от этих событий. При этом они порой

высказываются с удивлением или даже как будто хвастаясь: «Для меня

это значения не имеет». Так было и в первом случае невроза

навязчивости, который много лет назад меня привел к пониманию этого

недуга. Пациент, государственный служащий, страдавший от бесконечных

сомнений, тот самый, о чьем навязчивом действии с веткой в

Шёнбрунском парке я сообщал, привлек мое внимание тем, что за визит

на прием всегда вручал мне чистые и гладкие бумажные гульдены.

*1 [В работе «Торможение, симптом и тревога» (1926d, глава XIА (в), Studienausgabe, т. 6, с. 300 и далее) Фройд предлагает термином «вытеснение» ограничить главный механизм, действующий при истерии; одновременно он снова вводит термин «зашита», который должен охватить все меры, используемые для преодоления психического конфликта. Соответственно, если бы этот текст был написан позднее, в нем говорилось бы не о «двух видах вытеснения», а о «двух видах защиты».]

*2 Стало быть, нужно признать, что для невроза навязчивости имеется двоякого рода знание, и с тем же правом можно утверждать, что больной неврозом навязчивости «знает» о своих травмах, равно как и не «знает» о них. Он знает о них, поскольку их не забыл, он их не знает, поскольку не осознает их значения. Нередко точно так же обстоит дело и в нормальной жизни. Официанты, которые обычно обслуживали Шопенгауэра в своем кафе для завсегдатаев, в определенном смысле «знали» его в то время, когда он не был известен во Франкфурте и за его пределами, но не в том смысле, который мы сегодня связываем со «знанием» о Шопенгауэре.

(В то время у нас в Австрии еще не было серебряных монет.) Когда я однажды заметил, что государственного служащего можно сразу определить по новехоньким гульденам, которые он берет из казны, он меня вразумил, что гульдены отнюдь не новые, просто разглажены (отутюжены) у него дома. Ему совестно давать кому-либо в руки грязные бумажные гульдены; ведь к ним пристали самые опасные бактерии, которые могут причинить вред тому, кто их получает. К тому времени у меня уже забрезжило смутное подозрение о взаимосвязи неврозов с сексуальной жизнью, и поэтому в другой раз я отважился спросить пациента, как у него обстояли дела в этом вопросе. «О, все в порядке, — сказал он походя, — в этом я не испытываю недостатка. Во многих домах добропорядочных бюргеров я играю роль любимого старого дядюшки и время от времени пользуюсь этим, чтобы пригласить какую-нибудь молоденькую девушку на загородную прогулку. Затем я устраиваю так, что мы опаздываем на поезд, и нам приходится ночевать в деревне. Тогда я всегда беру две комнаты — я очень щедр; но когда девушка ложится спать, я прихожу к ней и мастурбирую ее своими пальцами». — «А вы не боитесь, что навредите ей, орудуя своей грязной рукой в ее гениталиях?» — Тут он вспылил: «Вред? Чем же это должно ей навредить? Ни одной пока еще это не навредило и каждой это нравилось. Некоторые из них сейчас уже замужем, и это им не навредило». — Он воспринял мое возражение очень враждебно и больше не появился. Но я мог объяснить себе контраст между его деликатностью с бумажными гульденами и его бесцеремонностью в обращении с доверенными ему девушками только смещением аффекта, связанного с упреком. Тенденция этого смещения довольно ясна; если бы упрек оставался там, к чему он относился, пациент должен был бы отказаться от сексуального удовлетворения, к которому его, вероятно, побуждали сильнейшие инфантильные детерминанты. Стало быть, благодаря смещению он извлекал значительную выгоду от болезни 1*.

*1 [Подробное

обсуждение «выгоды от болезни» содержится в 24-й лекции по введению

в психоанализ (1916—1917, Studienausgabe, т. 1, с. 371—373);

особенно четко эта проблема излагается в примечании, добавленном в

1923 году к истории болезни «Доры» (1905е, Studienausgabe, т. 6, с.

118—119, прим.).]

На поводе к болезни у нашего пациента я должен,

однако, остановиться подробнее. Его мать в качестве дальней

родственницы воспитывалась в одной богатой семье, которая владела

крупным промышленным предприятием. Его отец после женитьбы был

принят на работу на это предприятие и, таким образом, в результате

удачного выбора по существу обеспечил себе зажиточную жизнь.

Благодаря подтруниванию между родителями, жившими в прекрасном

браке, сын узнал, что какое-то время до знакомства с его матерью

отец ухаживал за милой, но бедной девушкой из скромной семьи. Такова

предыстория. После смерти отца мать однажды сказала сыну, что между

нею и ее богатыми родственниками зашла речь о его будущем, и один из

кузенов изъявил готовность выдать за него замуж одну из своих

дочерей, когда он закончит учебу; деловые связи с фирмой затем

откроют ему блестящие перспективы также и в его профессии. Этот план

семьи породил в нем конфликт: что ему делать — оставаться верным

своей бедной возлюбленной или пойти по стопам отца и взять в жены

красивую, богатую, знатную девушке, которая ему предназначена? И

этот конфликт, который, собственно говоря, представлял собой

конфликт между его любовью и продолжавшей оказывать свое влияние

волей отца, он разрешил посредством заболевания, точнее сказать:

благодаря заболеванию он избежал задачи решать его в реальности 1*.

*1 Следует подчеркнугь, что бегство в болезнь стало для него возможным благодаря идентификации с отцом. Она позволила ему совершить регрессию к остаткам детства. [См. ниже, раздел Ж. — Выражение «бегство в болезнь» Фройд ранее уже употреблял в работе «Общие положения об истерическом припадке» (1909а, Studienausgabe, т. 6, с. 201).]

Доказательство правильности такого понимания

заключается в том, что главным результатом его заболевания явилась

затяжная потеря трудоспособности, которая позволила ему отложить

окончание учебы на несколько лет. Но то, что является результатом

болезни, и было ее намерением, кажущееся следствие болезни — на

самом деле ее причина, мотив заболевания.

Мое объяснение, разумеется, вначале не нашло признания у больного:

он не может представить себе, чтобы план женитьбы оказал такое

воздействие, в свое время это не произвело на него ни малейшего

впечатления. Однако в ходе дальнейшего лечения ему пришлось

необычным способом убедиться в правильности моего предположения.

Благодаря фантазии при переносе он пережил как нечто новое и

относящееся к настоящему времени то, что им было забыто из прошлого

или что им попросту не осознавалось. После смутного и трудного

периода лечебной работы в конце концов выяснилось, что он принял за

мою дочь одну молодую девушку, которую он как-то встретил на

лестнице моего дома. Она вызвала его расположение, и он вообразил,

что я так любезен и необычайно терпим с ним лишь потому, что хочу

сделать его своим зятем, при этом благодаря ему богатство и

знатность моего дома достигает уровня, соответствующего имевшемуся у

него образцу. Но с этим искушением в нем борется неугасимая любовь к

своей даме. После того как мы справились с целым рядом сильнейших

сопротивлений и грубейших оскорблений, он не мог избежать

убеждающего воздействия полной аналогии между представленным в

фантазии переносом и тогдашней реальностью. Я приведу одно из его

сновидений из этого времени, чтобы показать на деле тот стиль, каким

он это изображал. Он видит перед собой мою дочь, но вместо глаз у

нее два грязных пятна из нечистот. Для каждого, кто понимает язык

сновидений, перевод не составит труда: он женится на моей дочери не

из-за ее красивых глаз, а из-за ее денег.

Ж. Комплекс отца и разгадка идеи о крысах

От повода к болезни в зрелые года вела нить в детство нашего

пациента. Он оказался в ситуации, в какой, как он знал или

подозревал, находился отец перед своей женитьбой, и мог отождествить

себя с отцом. Умерший отец оказался причастным к недавнему

заболеванию еще и другим образом. В сущности, конфликт, приведший к

болезни, представлял собой столкновение между продолжавшей оказывать

свое действие волей отца и его-собственными желаниями влюбленного

человека. Если мы примем к сведению то, что рассказал пациент на

первых сеансах лечения, то мы не сможем отделаться от подозрения,

что это столкновение было очень древним и началось еще в детские

годы больного.

По всем сведениям, отец нашего пациента был прекрасным человеком. До

женитьбы он был унтер-офицером и в качестве остатка из этой части

своей жизни сохранил солдатскую прямоту, а также пристрастие к

крепким выражениям. Помимо добродетелей, которые обычно у каждого

превозносят на могильной плите, его отличали задушевный юмор и

благожелательная терпимость к своим близким; разумеется, этой черте

характера не противоречит, а скорее, является дополнением к ней, что

он мог быть резким и вспыльчивым, что иной раз приводило к весьма

ощутимым телесным наказаниям детей, пока они были маленькими и плохо

себя вели. Когда дети выросли, он отличался от других отцов тем, что

не хотел возвеличивать себя до неприкосновенного авторитета, а с

добродушной открытостью делился с ними мелкими упущениями и

неурядицами в своей жизни. Сын, несомненно, не преувеличивал, когда

говорил, что они общались между собой как лучшие друзья, за

исключением одного-единственного момента. Этот момент, пожалуй,

должен быть важен, если мысль о смерти отца занимала малыша с такой

необычной и неподобающей интенсивностью, если такие мысли вновь

проявились в содержании его детских навязчивых идей, если он мог

пожелать, чтобы отец умер, благодаря чему некая девочка, испытывая

сострадание, станет вести себя с ним более ласково.

Нельзя сомневаться, что в области сексуальности между отцом и сыном

что-то стояло и что отец находился в определенной оппозиции по

отношению к рано пробудившейся эротике сына. Через несколько лет

после смерти отца, когда сын впервые испытал ощущение удовольствия

от коитуса, у него возникла мысль: «Как это замечательно, ради

такого можно убить и своего отца!» Это было одновременно отголоском

и разъяснением его детских навязчивых идей. Впрочем, незадолго до

своей смерти отец открыто высказался против симпатии нашего

пациента, которая станет доминировать впоследствии. Он заметил, что

сын искал общества той дамы, и посоветовал ему держаться от нее

подальше, сказав, что это неблагоразумно и что он только себя

опозорит.

К этим совершенно надежным отправным точкам добавится еще одна, если

мы обратимся к истории онанистической сексуальной деятельности

нашего пациента. В этой области существует пока еще не оцененное

должным образом противоречие между взглядами врачей и больных.

Последние едины в том, что онанизм, под которым они понимают

мастурбацию в пубертате, является причиной и первоисточником всех их

недугов; врачи в целом не знают, что им об этом думать, но под

впечатлением того опыта, что очень многие люди, ставшие затем

нормальными, какое-то время также онанировали в пубертате, в своем

большинстве склонны расценивать сведения больных как грубое

преувеличение. Я думаю, что также и в этом больные скорее правы,

нежели врачи. У больных неясно вырисовывается здесь верное

понимание, тогда как врачам грозит опасность проглядеть нечто

существенное. Разумеется, дело не обстоит именно так, как сами

больные понимают свой тезис, что онанизм в пубертате, который можно

назвать чуть ли не типичным, ответственен за все невротические

нарушения. Тезис требует истолкования. Ведь онанизм в пубертатном

возрасте — в действительности не что иное, как возобновление

детского онанизма, достигающего своей вершины в возрасте от трех до

четырех-пяти лет, которому до сих пор никогда не уделяли должного

внимания. Однако этот детский онанизм является самым отчетливым

выражением сексуальной конституции ребенка, в которой также и мы

ищем этиологию последующих неврозов. Стало быть, в такой форме

больные обвиняют, собственно говоря, свою инфантильную

сексуальность, и в этом они полностью правы. Проблема онанизма,

напротив, становится неразрешимой, если понимать онанизм как

клиническую единицу, забывая, что он представляет собой отвод самых

разнообразных сексуальных компонентов и вскормленных ими фантазий.

Вредность онанизма лишь в незначительной степени является

автономной, обусловленной его собственной природой. По существу, она

совпадает с патогенным значением сексуальной жизни в целом. Если так

много индивидов без вреда переносят онанизм, то есть занятие

онанизмом в определенном объеме, то этот факт свидетельствует только

о том, что их сексуальная конституция и течение процессов развития в

сексуальной жизни позволили им осуществлять эту функцию в культурных

условиях 1*, тогда как другие вследствие неблагоприятной сексуальной

конституции или нарушенного развития заболевают из-за своей

сексуальности, то есть не могут без торможений и замещающих

образований исполнить требования подавления или сублимации

сексуальных компонентов.

Онанистическое поведение нашего пациента было весьма необычным: он

не занимался онанизмом в пубертате 2* и, стало быть, соответственно

известным ожиданиям имел право на то, чтобы оставаться избавленным

от невроза. И наоборот, позыв к занятию онанизмом возник у него в 21

год вскоре после смерти отца. Каждый раз, когда он достигал

удовлетворения, ему было очень стыдно, и вскоре он снова от него

отказался. Отныне он занимался онанизмом лишь по редким и весьма

странным поводам. «Его вызывали особенно прекрасные моменты, которые

он переживал, или особенно прекрасные места в книге, которую он

читал. Так, например, когда прекрасным летним вечером он слушал, как

ямщик замечательно играл на рожке в центральной части города, пока

полицейский не запретил ему это, потому что игра на рожке в городе

запрещена! В другой раз, когда он прочитал в "Вымысле и правде" [III,

11], как молодой Гете в порыве нежности избавился от проклятия,

которая одна ревнивица наложила на ту, кто после нее поцелует его в

губы. Он долго, словно суеверно, позволял этому проклятию себя

сдерживать, но теперь он разорвал путы и нежно расцеловал свою

возлюбленную».

*1 Ср. «Три очерка по

теории сексуальности» (1905d) [особенно «Резюме» в конце работы (Studienausgabe,

т. 5, с. 134—145)].

*2 [Или во всяком случае в весьма незначительной степени]

Он немало удивлялся, что его влекло мастурбировать именно по таким

прекрасным и возвышенным поводам. Но из этих двух примеров я должен

был выделить в качестве общего момента запрет и неповиновение

требованию.

К этой же взаимосвязи относилось также и его странное поведение в то

время, когда он готовился к экзамену и обыгрывал полюбившуюся ему

фантазию, что отец по-прежнему жив и в любой момент может вернуться.

Тогда он обустраивал все таким образом, что его учеба приходилась на

самые поздние ночные часы. Между двенадцатью и часом ночи он

прерывался, открывал дверь, ведущую в сени, как будто там стоял его

отец, а затем, вернувшись, рассматривал в зеркале прихожей свой

обнаженный пенис. Это несуразное поведение становится понятным при

условии, что он вел себя так, как будто ожидая прихода отца в

полуночный час, когда являются духи. При жизни отца он был, скорее,

ленивым студентом, из-за чего тот часто сердился. Теперь, когда он

возвращался в качестве духа и заставал его за учебой, это должно

было его порадовать. Но от другой части его поведения отец

испытывать радость не мог — тем самым он, стало быть, ему противился

и, таким образом, в одном непонятном навязчивом действии выражал обе

стороны своего отношения к отцу, точно так же, как в более позднем

навязчивом действии с камнем на дороге — отношение к любимой даме.

Опираясь на эти и аналогичные проявления, я отважился на следующую

конструкцию: ребенком, в шестилетнем возрасте, он совершил какое-то

сексуальное прегрешение, связанное с онанизмом, и за это был ощутимо

наказан отцом. Это наказание, правда, положило конец онанизму, но с

другой стороны, оставило после себя неизгладимую неприязнь к отцу и

навсегда зафиксировало его роль как помехи сексуальному наслаждению

(ср. аналогичные предположения на одном из первых сеансов.) К моему

великому удивлению, пациент сообщил, что о таком происшествии в

ранние детские годы ему неоднократно рассказывала мать, и, очевидно,

оно не было предано забвению потому, что с ним были связаны весьма

странные вещи. Но сам он о нем ничего не помнит. Рассказ же был

таков. Когда он еще был очень маленьким, — более точную дату можно

было установить лишь благодаря совпадению со смертельной болезнью

старшей сестры — он совершил что-то дурное, за что отец его выпорол.

И тут карапуз пришел в страшную ярость и еще во время побоев стал

поносить отца. Но так как бранных слов он еще не знал, то стал

давать ему всякие названия предметов, которые ему приходили на ум: «Ты

— лампа! Ты — полотенце! Ты — тарелка!» и т. д. Отец, потрясенный

этой необузданной вспышкой ярости, прекратил побои и произнес: «Малыш

станет либо великим человеком, либо великим преступником 1*». Он полагает, что эта сцена

произвела неизгладимое впечатление как на него самого, так и на отца.

Отец никогда его больше не бил, сам же он выводит некоторые

изменения в своем характере из этого переживания. Из страха перед

размерами своей ярости отныне он стал малодушным. Впрочем, всю свою

жизнь он ужасно боялся побоев и в ужасе и возмущении прятался, если

наказывали его брата или сестру.

Новые расспросы матери подтвердили этот рассказ и, кроме того, были

получены сведения, что тогда ему было три или четыре года и что он

заслуживал наказания, потому что кого-то укусил. Других подробностей

мать уже не помнила; весьма неуверенно она сказала, что человеком,

пострадавшим от малыша, возможно, была воспитательница, о

сексуальном характере проступка в ее сообщении речь не шла 2*.

*1 Альтернатива была неполной. О самом частом исходе такой преждевременной пылкости, неврозе, отец не подумал.

*2 В психоанализе нередко приходится иметь дело с такими событиями из первых лет жизни ребенка, в которых инфантильная сексуальная деятельность, по-видимому, достигает своей кульминации и зачастую завершается катастрофой вследствие несчастного случая или наказания. Они расплывчато проявляются в сновидениях, часто становятся настолько отчетливыми, что ошибочно кажется, будто вот они, под рукой, но все же не поддаются окончательному прояснению, и если не вести себя с особой осторожностью и сноровкой, то так и не удается решить, происходила ли подобная сцена в действительности. На правильный след при истолковании наводит тот факт, что в бессознательной фантазии пациента можно выискать несколько версий подобных сцен, зачастую очень разнообразных. Чтобы не ошибиться в оценке реальности, нужно прежде всего помнить о том, что «детские воспоминания» человека появляются только в более позднем возрасте (чаще всего в пубертатный период) и при этом они подвергаются сложному процессу переработки, который совершенно аналогичен созданию народом мифов о своей древней истории. Можно четко увидеть, что в этих образованиях фантазии о своем раннем детстве подрастающий человек пытается стереть воспоминания о своей аутоэротической деятельности, поднимая следы памяти на ступень объектной любви, то есть словно настоящий историограф стремится увидеть прошлое в свете настоящего. Отсюда изобилие соблазнений и посягательств в этих фантазиях, где действительность ограничивается аутоэротической деятельностью и побуждением к этому ласками и наказаниями. Затем становится ясно, что человек, фантазирующий о своем детстве, сексуализирует свои воспоминания, то есть связывает банальные события с сексуальной деятельностью, распространяет на них свои сексуальные интересы, при этом он, вероятно, идет по следам действительно имеющейся взаимосвязи.

Каждый, кто помнит представленный мною «Анализ фобии пятилетнего мальчика» [(1909b), ср. Studienausgabe, т. 8, с. 89 и далее], поверит мне, что цель этих замечаний не заключается в том, чтобы задним числом дискредитировать утверждавшееся мною значение инфантильной сексуальности, сведя ее к сексуальному интересу в пубертатном возрасте. Я только намереваюсь дать технические указания для разрешения тех образований фантазии, которые предназначены фальсифицировать картину инфантильной сексуальной деятельности.

Только в редких случаях, таких, как у нашего пациента, у нас имеется благоприятная возможность установить фактическую причину этих вымыслов о давнем времени благодаря непоколебимому свидетельству взрослого. Тем не менее высказывание матери оставляет открытым путь для разнообразных возможностей. То, что она не заявила о сексуальном характере проступка, за который был наказан ребенок, может объясняться ее собственной цензурой, которая у всех родителей стремится исключить из прошлого своих детей именно этот элемент. Но точно так же возможно, что тогда воспитательница или сама мать сделала нагоняй ребенку за банальный проступок несексуального характера, а затем он был наказан отцом за свою необузданную реакцию. В таких фантазиях воспитательница или другая прислуга обычно заменяется кем-то, кто по знатности ближе к матери. Если углубиться в истолкование соответствующих снов пациента, то обнаружатся самые отчетливые указания на вымысел, который можно назвать эпическим, где сексуальные вожделения, связанные с матерью и сестрой, и преждевременная смерть этой сестры объединены с наказанием отцом маленького героя. Мне не удалось нить за нитью допрясть эту ткань оболочек фантазии, именно терапевтический успех и послужил здесь препятствием. Пациент выздоровел, и жизнь потребовала от него взяться за решение разнообразных, и без того уже давно отсроченных задач, которые с продолжением лечения не сочетались. Поэтому я не упрекаю себя за этот пробел в анализе. Сегодня научное исследование посредством психоанализа является лишь побочным результатом терапевтических усилий, а потому зачастую наработки наиболее велики как раз в тех случаях, когда лечение оканчивалось неудачей.

Содержание детской сексуальной жизни состоит о аутоэротическом проявлении преобладающих сексуальных компонентов, в следах объектной любви и в образовании того комплекса, который можно было бы назвать ядерным комплексом неврозов и который охватывает первые нежные, а также враждебные побуждения по отношению к родителям, братьям и сестрам, после того как — чаще всего в результате появления нового братика или новой сестренки — пробудилась любознательность малыша. Однородностью этого содержания и постоянством последующих модифицирующих воздействий легко объясняется то, что в целом всегда образуются одни и те же фантазии о детстве, независимо от того, сколь большой или сколь малый вклад внесло сюда действительное событие. Инфантильному ядерному комплексу вполне соответствует то, что отец наделяется ролью сексуального противника и помехи аутоэротическому проявлению сексуальности, и к этому во многом причаст-на действительность.

[На протяжении всей своей жизни Фройд занимался проблемой различий между детскими воспоминаниями и детскими фантазиями. См., например, обсуждение «первичных фантазий» в 23-й лекции по введению в психоанализ (1916-1917, Studienausgabe, т. 1, с. 358-362) и в разделах V и VIII анализа «Вольфсманна» (1918b, там же, т. 8, с. 174—177 и 208—210). Сомнения в верности детских воспоминаний он выразил еще в 1897 году в частной беседе с Флиссом, однако свои выводы опубликовал только в первой своей работе, посвященной сексуальности в этиологии неврозов (1906а, ср. Studienausgabe, т. 5, с. 152 и прим.). С другой стороны, в некоторых последних работах он категорически указывал на то, что в мифологических на первый взгляд фантазиях всегда все же содержится крупица исторической правды. См., например, работу «Человек Моисей и монотеистическая религия» (1939а), III, II (Ж), Studienausgabe, т. 9, с. 574-575. — Термин «ядерный комплекс» Фройд еще раньше использовал в работе «Об инфантильных сексуальных теориях» (1908с), однако в несколько другом смысле; выражение «эдипов комплекс» он ввел несколько позже, в первой из своих статей, посвященных психологии любовной жизни (1910h) —см. Studienausgabe, т. 5, с. 175 и прим. 1, а также с. 192 и прим. 2. Взаимосвязь двух этих терминов рассматривается в работе «Ребенка бьют».]

Отсылая к обсуждению этой детской сцены в сноске, я добавлю, что

благодаря ее появлению впервые было поколеблено его нежелание верить

в гнев на любимого отца, приобретенный в доисторические времена и

позднее ставший латентным. Разве что я ожидал более сильного

воздействия, ибо об этом происшествии ему так часто рассказывали, в

том числе и отец, что его реальность не подлежала сомнению. Но

благодаря способности подминать логику, которая каждый раз крайне

поражает нас у очень смышленых больных неврозом навязчивости, он

снова и снова выставлял как довод против доказательной силы рассказа,

что сам он все же ничего об этом не помнит. Таким образом, убеждение

в том, что его отношение к отцу действительно требовало того

бессознательного дополнения, ему пришлось обрести только болезненным

путем переноса. Вскоре дело дошло до того, что в сновидениях,

дневных фантазиях и мыслях он самыми грубыми и

грязными ругательствами поносил меня и моих близких, тогда как на

уровне сознательного намерения относился ко мне лишь с величайшей

почтительностью. Его поведение, когда он рассказывал об этих

ругательствах, было поведением отчаявшегося человека. «Как вы

можете, господин профессор, допускать, чтобы вас поносил такой

мерзкий и приблудный тип, как я? Вы должны спустить меня с лестницы,

лучшего я не заслуживаю». При этих словах он обычно вставал с дивана

и ходил по комнате, что поначалу объяснял деликатностью: он не может

решиться говорить о таких ужасных вещах, удобно вытянувшись на

диване. Но вскоре он сам нашел более убедительное объяснение,

сказав, что избегает соседства со мной из страха оказаться побитым.

Если он оставался сидеть, то вел себя как человек, который в

отчаянном страхе хочет защитить себя от чрезмерного насилия: он

защищал голову руками, прикрывал лицо ладонями, внезапно вскакивал с

места с искаженным от боли лицом и т. д. Он вспомнил, что отец был

вспыльчив и в своей горячности порою не знал, как далеко он зайдет.

В такой школе страдания он постепенно приобрел недостающее ему

убеждение, которое у любого другого, лично к этому непричастного,

возникло бы, так сказать, само собой; но теперь также и путь к

пониманию представления о крысах был свободен. Отныне на пике

лечения стало доступным для воссоздания всех обстоятельств множество

фактических сообщений, которые доселе утаивались.

При их изложении я, как уже говорил, буду как можно более кратким и

только их подытожу. Первая загадка, очевидно, состояла в том, почему

оба высказывания чешского капитана — рассказ о крысах и требование

вернуть деньги лейтенанту А. — подействовали на него столь

возбуждающе и вызвали столь бурные патологические реакции. Следовало

предположить, что здесь имела место «чувствительность комплекса» 1*,

что теми речами оказались грубо задетыми сверхчувствительные места

его бессознательного. Так оно и было: как и во всем, что касалось

военных отношений, он бессознательно идентифицировался с отцом,

который сам отслужил много лет и часто рассказывал о своей

солдатской жизни. И тут случай, который может содействовать

симптомообразованию, как и дословный текст — остроте, сделал

возможным, что одна небольшая авантюра отца имела важный общий

элемент с требованием капитана. Однажды отец (заядлый игрок 2*)

проиграл в карты небольшую сумму денег, которой он располагал,

будучи унтер-офицером, и оказался бы в бедственном положении, если

бы эту сумму ему не одолжил один его товарищ. Оставив военную службу

и став зажиточным человеком, он попытался найти пришедшего на помощь

товарища, чтобы вернуть ему деньги, но так и не смог нигде его

отыскать. Наш пациент не был уверен, удалось ли тому вообще

когда-либо вернуть этот долг; ему было неприятно вспоминать об этом

грехе молодости отца, ведь его бессознательное было наполнено

враждебными упреками, касавшимися характера отца. Слова капитана:

«Ты должен вернуть обер-лейтенанту А. 3,80 кроны» для него

прозвучали как намек на тот неуплаченный долг отца.

*1 [Термин,

заимствованный у Юнга и его учеников, проводивших эксперименты со

словесными ассоциациями (Jung, 1906).]

*2 [В немецком языке: «заядлый игрок» — «Spielratte», «крыса» — «Ratte».

— Прим. пер.]

Но сообщение о том, что девушка, служащая на почте в Ц., сама оплатила посылку, сказав при этом лестные для него слова 1*, усилило идентификацию с отцом также и в другом отношении. Теперь он добавил, что в небольшом местечке, где находилась также и почта, прелестная дочь трактирщика была очень любезной с элегантным молодым офицером, и поэтому он вознамерился вернуться туда по окончанию маневров, чтобы испытать с этой девушкой свои шансы. Но теперь в лице юной почтовой служащей у нее появилась соперница; как и отец в своем супружеском романе, он мог сомневаться, на кого из них ему обратить свою благосклонность по оставлении военной службы. Мы сразу замечаем, что его странная нерешительность, ехать ли ему в Вену или вернуться в местечко, где расположена почта, его постоянные искушения повернугь обратно были не такими уж бессмысленными, какими могли показагься вначале. Для его сознательного мышления притягательность местечка Ц., где находилась почта, объяснялась потребностью с помощью обер-лейтенанта А. исполнить свою клятву. На самом же деле предметом его желания была молодая почтовая служащая, живущая в том же самом местечке, а обер-лейтенант был просто подходящей для нее заменой, поскольку останавливался 2* там же и сам отвечал за армейскую почту. Когда он затем услышал, что в тот день на почте дежурил не обер-лейтенант А., а другой офицер Б., он и его включил в свою комбинацию, а свои колебания между двумя благосклонно к нему расположенными девушками мог повторить в делириях, связанных с обоими офицерами 3*.

*1 Не будем забывать,

что он об этом узнал еще до того, как капитан (неправомерно)

потребовал от него вернуть деньги обер-лейтенанту А. Это является

безусловно необходимым пунктом для понимания, из-за вытеснения

которого он вверг себя в страшнейшую путаницу, а я в течение долгого

времени не мог понять общий смысл того, что происходило.

*2 [Слово «останавливается» датируется 1924 годом; в более ранних

изданиях здесь говорится «жил». См. следующее примечание.]

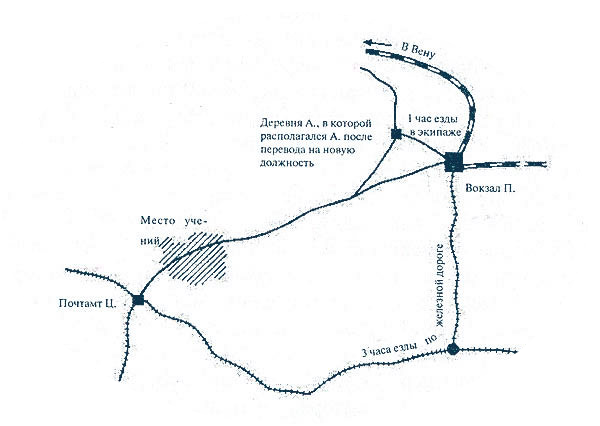

*3 [Дополнение, сделанное в 1923 году:] После того как пациент

сделал все для того, чтобы запутать небольшую историю с возвратом

денег за посылку с пенсне, также, наверное, и моему изложению не

удалось ее сделать без остатка прозрачной. Поэтому я воспроизведу

здесь небольшую карту, с помощью которой мистер и миссис Стрейчи

хотели прояснять ситуацию в конце военных учений. [К сожалению,

первоначальная схема, входившая в немецкие издания начиная с 1924

года, совершенно не согласуется с некоторыми деталями, упомянутыми

при изложении случая. Поэтому для английского «Standard Edition» был

подготовлен новый рисунок, который воспроизведен также и здесь. При

этом также учитывался материал, содержащийся в оригинальных записях

Фройда (1955а) об этом случае.] Мои переводчики справедливо

заметили, что поведение пациента по-прежнему останется непонятным,

если специально не указать, что обер-лейтенант А. раньше жил в

местечке Ц., где находится почтовое отделение, и там отвечал за

военную почту, но что в последние дни учений сдал дела

обер-лейтенанту Б. и был переведен в А. «Жестокий» капитан еще

ничего не знал об этом изменении; отсюда его заблуждение, что деньги

за посылку надо вернуть обер-лейтенанту А.

При объяснении воздействий, вызванных рассказом капитана о крысах, мы должны придерживаться последовательности анализа. Вначале появилось изобилие ассоциативного материала, но ситуация образования навязчивости понятней от этого пока не стала. Представление о наказании, осуществляемом крысами, возбудило у него разнообразные влечения, пробудило множество воспоминаний, и поэтому за короткий промежуток времени между рассказом капитана и его напоминанием вернуть деньги крысы приобрели ряд символических значений, к которым впоследствии добавлялись все новые. Правда, мое сообщение обо всем этом окажется отнюдь не полным. Наказание крысами прежде всего взбудоражило анальную эротику, игравшую важную роль в его детстве и сохранявшуюся затем многие годы из-за раздражения, которое вызывали глисты.

Таким образом, крысы приобрели значение «денег» (Ср. «Характер и анальная эротика» (1908*).), связь с которыми обнаружилась благодаря ассоциации «взносы» [Ratenj и «крысы» [Ratten]. В своих навязчивых делириях он вводил настоящую крысиную валюту:

например, когда я ответил ему на вопрос о стоимости одного сеанса лечения, для него, о чем я узнал полгода спустя, это прозвучало: «Столько-то гульденов, столько-то крыс». Постепенно на этот язык он перевел весь комплекс денежных интересов, которые были связаны с отцовским наследством, то есть через этот словесный мостик «взносы — крысы» все представления, относящиеся к этому комплексу, были включены в сферу навязчивостей и подчинены бессознательному. Кроме того, с помощью словесного мостика «заядлый игрок» [Spielratte], откуда можно было получить доступ к карточному проигрышу его отца, это денежное значение крыс опиралось на напоминание капитана вернуть стоимость посылки.

Но крыса была ему также известна как носитель опасных инфекций и поэтому могла использоваться как символ для страха перед сифилитической инфекцией, столь обоснованного в армии, за которым скрывались всякого рода сомнения в образе жизни отца во время военной службы. В другом смысле: носителем сифилитической инфекции был сам пенис, и, таким образом, крыса стала половым членом, на связь с которым она могла претендовать и иначе. Пенис, особенно пенис маленького ребенка, можно прямо описать как червяка, а в рассказе капитана крысы копошились в заднем проходе, словно большие круглые глисты, которые у нашего пациента были в детстве. Стало быть, значение пениса, которое имели крысы, опять-таки основывалось на анальной эротике. Кроме того, крыса — грязное животное, питающееся экскрементами и живущее в водостоках, по которым перемещаются нечистоты 1*. Наверное, излишне указывать, насколько мог расшириться делирий, связанный с крысами, благодаря этому новому значению. Например, «Столько-то крыс — столько-то гульденов» могло послужить меткой характеристикой одного весьма ненавистного ему женского ремесла. С другой стороны, пожалуй, не может быть безразличным, что замена крысы пенисом в рассказе капитана воспроизводила ситуацию сношения per anum 2*, которая в отношении к отцу и возлюбленной должна была ему показаться особенно отвратительной. Когда эта ситуация вновь возникла в навязчивой угрозе, оформившейся

*1 Тому, кто,

покачивая головой, хочет отвергнуть эти скачки невротической

фантазии, следует напомнить об аналогичных каприччо, в которых порой

разражается фантазия художников, например, о Diableries erotiques Ле

Пойтевина.

*2 [Через задний проход (лат.). — Прим. пер.]

у него после

требования капитана, это, несомненно, напомнило об одном проклятии,

употребительном у южных славян, дословный текст которого можно найти

в «Anthropophyteia» [т. 2 (1905), с. 421 и далее], издаваемой Ф. С.

Краусом. Впрочем, весь этот и другой материал вместе с покрывающей

мыслью «жениться» [heiraten] оказался включенным в текстуру

обсуждения крысиной тематики.

То, что рассказ о наказании крысами всколыхнул у нашего пациента все

давно подавленные импульсы себялюбивой и сексуальной жестокости,

подтверждается его собственным описанием и его мимикой при

пересказе. И все же, несмотря на весь этот богатый материал,

значение его навязчивой идеи не удавалось прояснить до тех пор, пока

однажды у него не появилась мысль о старухе-крысоловке из

«Маленького Эйолфа» Ибсена и не сделала неопровержимым вывод о том,

что во многих его навязчивых делириях крысы означали еще и детей 1*.

Изучая происхождение этого нового значения, я сразу натолкнулся на

самые ранние и самые важные источники. Однажды, придя на могилу

отца, он увидел, как по могильному холму прошмыгнуло большое

животное, которое он принял за крысу 2*. Он предположил, что она

появилось из самой могилы отца и только что поедала его труп. С

представлением о крысе неразрывно связано то, что она грызет и

кусает острыми зубами 3*; но крысы не могут оставаться злыми,

прожорливыми и грязными без наказания — их жестоко преследуют и

безжалостно истребляют люди, как он сам не раз с ужасом наблюдал.

Ему часто становилось жалко этих несчастных крыс. Но он и сам был

таким же мерзким, грязным маленьким негодником, который мог в ярости

покусать и которого за это страшно наказывали. Он действительно

*1 Старуха-крысоловка

у Ибсена, несомненно, восходит к мифическому крысолову из Гаммельна,

который сначала заманивает крыс в воду, а затем теми же средствами

отправляет детей туда, откуда они не возвращаются. Также и маленький

Эйолф под чарами старухи-крысоловки бросается в воду. В сказании

крыса предстает не столько отвратительным, сколько зловещим, можно

сказать, хто-ническим животным и используется для изображения душ

умерших.

*2 Одна из земляных ласок, которые так часто встречаются на Венском

центральном кладбище.

*3 «Но надо снять с порога заклинанье: Его мне крыса отгрызет. ***

Довольно! Хорошо! Спасибо за старанье!» — говорит Мефистофель.

[Гёте, «Фауст», 3-я сцена, перевод Н. Холодковского.]

мог обнаружить свое

«полное сходство» с крысой 1*. Судьба, так сказать, предъявила ему в

виде рассказа капитана стимульное слово для выявления комплекса, и

,он не упустил возможности отреагировать на это навязчивой идеей.

Итак, крысы — в соответствии с самыми ранними и чреватыми

последствиями переживаниями — были детьми. И тут он сообщил некий

факт, довольно долго исключавшийся им из общей взаимосвязи, но

теперь полностью объяснявший интерес, который он, должно быть,

испытывал к детям. Дама, которую он почитал столь долгие годы, но на

которой все-таки не решался жениться, вследствие гинекологической

операции, удаления обоих яичников, была обречена на бездетность; для

него, необычайно любившего детей, это было главной причиной

колебаний.

И только теперь появилась возможность понять необъяснимый процесс

при образовании его навязчивой идеи — все это можно было осмысленно

перевести с помощью инфантильных сексуальных теорий и символики,

известной нам из толкования сновидений. Когда на дневном привале, во

время которого он потерял свое пенсне, капитан рассказывал о

наказании крысами, сначала его увлек лишь жестоко-сладострастный

характер представленной ситуации. Но тут же возникла связь с той

детской сценой, в которой он сам укусил кого-то; капитан, который

мог выступить за подобные наказания, занял для него место отца и

привлек к себе часть вернувшегося озлобления, возникшего тогда

против жестокого отца. Промелькнувшую мысль, что нечто подобное

может случиться с дорогим ему человеком, можно было бы перевести

какжелание-побуждение: «Чтоб с тобой сделали нечто подобное», —

которое относится к рассказчику, но за ним уже и к отцу. Когда затем

через полтора дня 2* капитан передает ему посылку, прибывшую

наложенным платежом, и просит отдать 3 кроны 80 геллеров

обер-лейтенанту А., он уже знает, что «жестокий начальник»

заблуждается и что он должен вернуть долг

*1 Погреб Ауэрбаха.

[Гёте, «Фауст», часть I, перевод Н. Холодковского:

Сравнил себя с распухшей крысой — И полным сходством поражен.]

*2 Не в тот же вечер, как он рассказывал вначале. Совершенно

невозможно, чтобы заказанное пенсне прибыло в этот же самый день. Он

сокращает в воспоминании этот промежуток времени, потому что именно

в нем установились решающие мыслительные взаимосвязи, а также

потому, что он вытесняет пришедшуюся на него встречу с офицером,

который рассказал ему о любезном поступке юной почтовой служащей.

никому иному, как юной

почтовой служащей. Поэтому ему хочется дать язвительные ответы,

например: «Да, конечно! Что еще придет тебе в голову?» или: «Черта с

два», или: «Черта лысого я верну ему деньги!» — ответы, произнести

которые ему не пришлось. Но из-за взбудораженного тем временем

отцовского комплекса и воспоминания о той инфантильной сцене у него

сформировался ответ: «Да, я верну деньги А., когда у моего отца и

моей возлюбленной появятся дети», или: «Столь же верно, как мой отец

и дама могут иметь детей, я верну ему деньги». То есть язвительное

заверение, основанное на невыполнимом абсурдном условии 1*.

Но преступление было совершено, он оскорбил двух самых дорогих ему

людей — отца и возлюбленную; это требовало наказания, и оно состояло

в том, что он связал себя невыполнимой клятвой, которая означала

полное повиновение необоснованному требованию начальника: «Теперь ты

действительно должен вернуть деньги А.» В полном повиновении он

вытеснил свое знание о том, что напоминание капитана основано на

ошибочном предположении: «Да, ты должен вернуть деньги А., как того

потребовал заместитель отца. Отец ошибаться не может». Его

величество тоже ошибаться не может, и если он назвал подданного не

подобающим ему титулом, то тот и впредь будет носить этот титул.

От этого процесса в его сознание попадают только смутные сведения,

однако протест против требования капитана и резкий переход в

противоположность представлены и в сознании. (Вначале: «.Не отдавай

деньги, иначе это [наказание крысами] 2* случится», а затем

превращение в противоположную по содержанию клятву как наказание за

протест.)

*1 Стало быть, также и в речи навязчивого мышления абсурдность означает глумление, равно как и в сновидении. См. «Толкование сновидений» (1900а, глава VI (Ж) [Studienausgabe, т. 2, с. 429]).

*2 [Квадратные скобки самого Фройда.]

Представим себе еще

стечение обстоятельств, при которых образовалась большая навязчивая

идея. Из-за долгого воздержания, а также радушного отношения, на

которое мог рассчитывать молодой офицер у женщин, его либидо

усилилось, кроме того, он отправился на военные учения, находясь в

известной размолвке со своей дамой. Это усиление либидо сделало его

склонным снова вступить в давнишнюю борьбу с авторитетом отца, и он

осмелился помышлять о сексуальном удовлетворении с другими

женщинами. Сомнение в уроке отца и размышления по поводу достоинств

возлюбленной усилились; в таком расположении духа он позволил себе

оскорбить их обоих, а затем за это себя наказал. Тем самым он

воспроизвел давнюю модель. Когда потом после военных учений он так

долго колеблется, ехать ему в Вену или остаться и выполнить клятву,

то в этом он отображает оба конфликта, которые волновали его с

давних пор, — должен ли он быть послушным отцу и оставаться верным

возлюбленной 1*.

Еще несколько слов об истолковании содержания санкции: «Иначе с

обоими людьми осуществится наказание крысами». Она основывается на

влиянии двух инфантильных сексуальных теорий, которые я разбирал в

другом месте 2*. Первая из этих теорий сводится к тому, что дети

появляются на свет из заднего прохода, вторая логически добавляет

возможность того, что мужчины точно так же могут рожать детей, как и

женщины. Согласно техническим правилам толкования сновидений,

представление о появлении на свет из кишечника может изображаться

его противоположностью: проникновением в кишечник (как при наказании

крысами) и наоборот.

Ожидать более простых решений для столь тяжелых навязчивых идей или

решений другими средствами, пожалуй, было бы неоправданно. Вместе с

решением, к которому мы пришли, делирий, связанный с крысами, был

устранен.

*1 Наверное, интересно будет подчеркнуть, что послушание отцу опять-таки совпадает с отдалением от дамы. Если он остается и возвращает деньги А., то этим кается перед отцом и одновременно оставляет даму, поддаваясь притягательной силе другого «магнита». Победа в этом конфликте остается за дамой, однако при поддержке человека с нормальным рассудком.

*2 Ср. «Об инфантильных сексуальных теориях» (1908с) \Studienausgabe,т. 5, с. 179].

Другие случаи из практики З. Фройда:

Фрагмент анализа истерии (Дора)

Человек-крыса Rattenmann

раздел "Случаи"