Зигмунд Фройд "Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии"

Нижеследующие четыре статьи, появившиеся в издаваемом мною журнале «Imago», первого и второго года издания, под тем же заглавием, что и предлагаемая книга, представляют собой первую попытку с моей стороны применить точку зрения и результаты психоанализа к невыясненным проблемам психологии народов. По методу исследования эти статьи являются противоположностью, с одной стороны, – большому труду W. Wundt'a, пользующегося для той же цели положениями и методами не аналитической психологии, с другой стороны – работам цюрихской школы, пытающейся, наоборот, проблемы индивидуальной психологии разрешить при помощи материала из области психологии народов. Охотно признаю, что ближайшим поводом к моей собственной работе послужили эти оба источника.

Я хорошо знаю недостатки моей работы. Я не хочу касаться пробелов, которые зависят от того, что это первые мои исследования в этой области. Однако иные из них требуют пояснений. Я соединил здесь четыре статьи, рассчитанные на внимание широкого круга образованных людей, их, собственно говоря, могут понять и оценить только те немногие, кому не чужд психоанализ во всем его своеобразии. Задача этих статей – послужить посредником между этнологами, лингвистами, фольклористами и т. д., с одной стороны, и психоаналитиками – с другой; и все же они не могут дать ни тем, ни другим того, чего им не хватает:

первым – достаточного ознакомления с новой психологической техникой, последним – возможности в полной мере овладеть требующим обработки материалом. Им придется поэтому довольствоваться тем, чтобы здесь и там привлечь внимание и пробудить надежды на то, что если обе стороны будут встречаться чаще, то это окажется не бесполезным для научного исследования.

Обе главные темы, давшие наименование этой книге, тотем и табу, получают в ней не одинаковую разработку. Анализ табу отличается безусловно большей достоверностью, и разрешение этой проблемы более исчерпывающе. Исследования тотемизма ограничиваются заявлением: вот то, что в настоящее время психоаналитическое изучение может дать для объяснения проблемы тотема.

Это различие связано с тем, что табу, собственно говоря, еще существует у нас; хотя отрицательно понимаемое и перенесенное на другие содержания, по психологической природе своей оно является не чем иным, как «категорическим императивом» Канта, действующим навязчиво и отрицающим всякую сознательную мотивировку. Тотемизм напротив – чуждый нашему современному чувствованию религиозно-социальный институт, в действительности давно оставленный и замененный новыми формами, оставивший только незначительные следы в религии, нравах и обычаях жизни современных народов и претерпевший, вероятно, большие изменения даже у тех народов, которые и теперь придерживаются его. Социальные и технические успехи в истории человечества гораздо меньше повредили табу, чем тотему. В этой книге сделана смелая попытка разгадать первоначальный смысл тотемизма по его инфантильным следам, из намеков, в каких он снова проявляется в процессе развития наших детей. Тесная связь между тотемом и табу указывает дальнейшие пути, ведущие к защищаемой здесь гипотезе, и если эта гипотеза, в конце концов, оказалась достаточно невероятной, то этот характер ее не дает основания для возражения против возможности того, что эта гипотеза все же в большей или меньшей степени приблизилась к трудно реконструируемой действительности.

Рим. Сентябрь 1913.

* * *

Психоаналитическое исследование с самого начала указывало на аналогии и сходства результатов его работ в области душевной жизни отдельного индивида с результатами исследования психологии народов. Вполне понятно, что сначала это происходило робко и неуверенно в скромном объеме и не шло дальше области сказок и мифов. Целью распространения указанных методов на эту область было только желание вселить больше доверия к невероятным самим по себе результатам исследования указанием на такое неожиданное сходство.

За протекшие с тех пор полтора десятка лет психоанализ приобрел, однако, доверие к своей работе; довольно значительная группа исследователей, идя по указаниям одного, пришла к удовлетворительному сходству в своих взглядах, и теперь, как кажется, наступил благоприятный момент приступить к границе индивидуальной психологии и поставить работе новую цель. В душевной жизни народов должны быть открыты не только подобные же процессы и связи, какие были выявлены при помощи психоанализа у индивида, но должна быть также сделана смелая попытка осветить при помощи сложившихся в психоанализе взглядов то, что осталось темным или сомнительным в психологии народов. Молодая психоаналитическая наука желает как бы вернуть то, что позаимствовала в самом начале своего развития у других областей знания, и надеется вернуть больше, чем в свое время получила.

Однако трудность предприятия заключается в качественном подборе лиц, взявших на себя эту новую задачу. Не к чему было бы ждать, пока исследователи мифов и психологии религий, этнологи, лингвисты и т. д. начнут применять психоаналитический метод мышления к материалу своего исследования. Первые шаги во всех этих направлениях должны быть безусловно предприняты теми, которые до настоящего времени, как психиатры и исследователи сновидений, овладели психоаналитической техникой и ее результатами. Но они пока не являются специалистами в других областях знания и, если приобрели с трудом кое-какие сведения, то все же остаются дилетантами или в лучшем случае автодидактами. Они не смогут избежать в трудах своих слабостей и ошибок, которые легко будут открыты и, может быть, вызовут насмешку со стороны цехового исследователя-специалиста, в обладании которого имеется весь материал и умение распоряжаться им. Пусть же он примет во внимание, что наши работы имеют только одну цель: побудить его сделать то же самое лучше, применив к хорошо знакомому ему материалу инструмент, который мы можем ему дать в руки.

Касаясь предлагаемой небольшой работы, я должен указать еще на одно извиняющее обстоятельство, а именно, что она является первым шагом автора на чуждой ему до того почве. К этому присоединяется еще то, что по различным внешним мотивам она преждевременно появляется на свет и публикуется по истечении гораздо более короткого периода, чем другие сообщения, гораздо раньше, чем автор был в состоянии разработать богатую литературу предмета. Если я тем не менее не отложил публикования, то к этому побуждало меня соображение, что первые работы и без того грешат большей частью тем, что хотят охватить слишком много и стремятся дать такое полное разрешение задачи, какое, как показывают позднейшие исследования, никогда невозможно с самого начала. Нет поэтому ничего плохого в том, если сознательно и с намерением ограничиваешься небольшим опытом. Кроме того, автор находится в положении мальчика, который нашел в лесу гнездо хороших грибов и прекрасных ягод и созывает своих спутников раньше, чем сам сорвал все, потому что видит, что сам не в состоянии справиться с обилием найденного.

У всякого принимавшего участие в развитии психоаналитического исследования, остался достопамятым момент, когда С. G. Jung на частном научном съезде сообщил через одного из своих учеников, что фантазии некоторых душевнобольных (Dementia praecax) удивительным образом совпадают с мифологическими космогониями древних народов, о которых необразованные больные не могли иметь никакого научного представления. Это указало не только на новый источник самых странных психических продуктов болезни, но и подчеркнуло самым решительным образом значение параллелизма онтогенетического и филогенетического развития и в душевной жизни. Душевно больной и невротик сближаются таким образом с первобытным человеком, с человеком отдаленного доисторического времени, и, если психоанализ исходит из верных предположений, то должна открыться возможность свести то, что имеется у них общего, к типу инфантильной душевной жизни.

I Боязнь инцеста

Доисторического человека во всех стадиях развития, проделанных им, мы знаем по предметам и утвари, оставшимся после него, по сохранившимся сведениям об его искусстве, религии и мировоззрении, до шедшим до нас непосредственно или традиционным путем в сказаниях, мифах и сказках, и по сохранившимся остаткам образа его мыслей в наших собственных обычаях и нравах. Кроме того, в известном смысле он является нашим современником. Еще живут люди, о которых мы думаем, что они очень близки первобытным народам, гораздо ближе нас, и в которых мы поэтому видим прямых потомков и представителей древних людей. Таково наше мнение о диких и полудиких народах, душевная жизнь которых приобретает особый интерес, если мы в ней можем обнаружить хорошо сохранившуюся предварительную степень нашего собственного развития. Если это предположение верно, то сравнение должно открыть большое сходство в «психологии первобытных народов», как ее показывает нам этнография, с психологией невротиков, насколько мы с ней познакомились благодаря психоанализу, и оно даст нам возможность увидеть в новом свете знакомое уже и в той и другой области.

По внешним и внутренним причинам я останавливаю мой выбор для этого сравнения на племенах, выделяемых этнографами как самых диких, несчастных и жалких, а именно на туземцах самого молодого континента – Австралии, сохранившего нам и в своей фауне так много архаического, исчезнувшего в других местах.

Туземцев Австралии рассматривают как особую расу, у которой ни физически, ни лингвистически незаметно никакого родства с ближайшими соседями, меланезийскими, полинезийскими и малайскими народами. Они не строят ни домов, ни прочных хижин, не обрабатывают земли, не разводят никаких домашних животных, кроме собаки, не знают даже гончарного искусства. Они питаются исключительно мясом различных животных, которых убивают, и кореньями, которые выкапывают. Среди них нет ни королей, ни вождей. Собрания взрослых мужчин решают общие дела. Весьма сомнительно, можно ли допустить у них следы религии в форме почитания высших существ. Племена внутри континента, вынужденные вследствие недостатка воды бороться с самыми жестокими жизненными условиями, по-видимому, во всех отношениях еще более примитивны, чем жители побережья.

Мы, разумеется, не можем ждать, что эти жалкие нагие каннибалы окажутся в половой жизни нравственными в нашем смысле, в высокой степени ограничивающими себя в проявлениях своих сексуальных влечений. И, тем не менее, мы узнаем, что они поставили себе целью с тщательной заботливостью и мучительной строгостью избегать инцестуозных половых отношений. Больше того, вся их социальная организация направлена к этой цели или находится в связи с таким достижением.

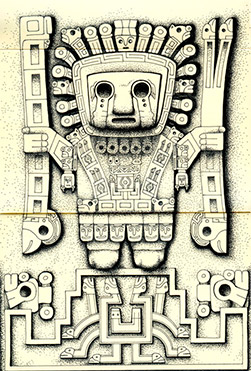

Вместо всех отсутствующих религиозных и социальных установлений у австралийцев имеется система тотемизма. Австралийские племена распадаются на маленькие семьи, или кланы, из которых каждая носит имя своего тотема. Что же такое тотем? Обыкновенно животное, идущее в пищу, безвредное или опасное, внушающее страх, реже растение или сила природы (дождь, вода), находящиеся в определенном отношении ко всей семье. Тотем, во-первых, является праотцем всей семьи, кроме того, ангелом-хранителем и помощником, предрекающим будущее и узнающим и милующим своих детей, даже если обычно он опасен для других. Лица одного тотема за то связаны священным само собой влекущим наказания обязательством не убивать (уничтожать) своего тотема и воздерживаться от употребления его мяса (или от другого доставляемого им наслаждения). Признак тотема не связан с отдельным животным или отдельным существом, а со всеми индивидами этого рода. От времени до времени устраиваются праздники, на которых лица одного тотема в церемониальных танцах изображают или подражают движениям своего тотема.

Тотем передается по наследству по материнской или отцовской линии; весьма вероятно, что первоначально повсюду был первый род передачи, и только затем произошла его замена вторым. Принадлежность к тотему лежит в основе всех социальных обязательств австралийцев; с одной стороны она выходит за границы принадлежности к одному племени, и с другой стороны отодвигает на задний план кровное родство.

Тотем не связан ни с областью, ни с местоположением. Лица одного тотема живут раздельно и мирно уживаются с приверженцами других тотемов.

А теперь мы должны, наконец, перейти к тем особенностям тотемистической системы, которые привлекают к ней интерес психоаналитика. Почти повсюду, где имеется тотем, существует закон, что члены одного и того же тотема не должны вступать друг с другом в половые отношения, следовательно, не могут также вступать между собой в брак. Это и составляет связанную с тотемом эксогамию.

Этот строго соблюдаемый запрет весьма замечателен. Он не оправдывается ничем из того, что мы до сих пор узнали о понятии или о свойствах тотема. Невозможно поэтому понять, каким образом он попал в систему тотемизма. Нас поэтому не удивляет, если некоторые исследователи определенно полагают, что первоначально – в древнейшие времена и соответственно настоящему смыслу – эксогамия не имела ничего общего с тотемизмом, а была некогда к нему добавлена без глубокой связи в то время, когда возникла необходимость в брачных ограничениях. Как бы там ни было, соединение тотемизма с эксогамией существует и оказывается очень прочным.

В дальнейшем изложении мы выясним значение этого запрета.

a) Соплеменники не ждут, пока наказание виновного за нарушение этого запрета постигнет его, так сказать, автоматически, как при других запретах тотема (например, при убийстве животного тотема), а виновный самым решительным образом наказывается всем племенем, как будто дело идет о том, чтобы предотвратить угрожающую всему обществу опасность или освободить его от гнетущей вины. Несколько строк из книги Frazer'a могут показать, как серьезно относятся к подобным преступлениям эти с нашей точки зрения в других отношениях довольно безнравственные дикари.

В Австралии обычное наказание за половое сношение с лицом из запрещенного клана – смертная казнь. Все равно, находилась ли женщина в той же самой группе людей или ее взяли в плен во время войны с другим племенем, мужчину из враждебного клана, имевшего с ней сношение, как с женой, излавливают и убивают его товарищи по клану так же, как и женщину. Однако, в некоторых случаях, если им удастся избежать на определенное время того, чтобы их поймали, оскорбление прощается. У племени Та-та-ти в Новом Южном Валисе в тех редких случаях, в которых известно, был умерщвлен только мужчина, а женщину избивали или расстреливали стрелами или подвергали ее и тому, и другому, пока не доводили ее до полусмерти. Причиной, почему ее не просто убивали, было предположение, что, может быть, она подверглась насилию. Точно так же при случайных любовных отношениях запрещения клана соблюдаются очень точно, нарушения таких запрещений оцениваются как гнуснейшие и караются смертной казнью (Howitt).

b) Так как такое же жестокое наказание полагается и за мимолетные любовные связи, которые не привели к деторождению, то мало вероятно, чтобы существовали другие, например, практические мотивы, запрета.

c) Так как тотем передается по наследству и не изменяется вследствие брака, то легко предвидеть последствия запрета, например, при унаследовании со стороны матери. Если муж принадлежит к клану с тотемом кенгуру и женится на женщине с тотемом эму, то дети, мальчики и девочки, все эму. Сыну, происшедшему из этого брака, благодаря правилу тотема, окажется невозможным кровосместительное общение с матерью и сестрами, которые также эму [1].

d) Но достаточно одного указания, чтобы убедиться, что связанная с тотемом эксогамия дает больше, следовательно, и преследует больше, чем только предупреждение инцеста с матерью и сестрами. Она делает для мужчины невозможным половое соединение со всеми женщинами его клана, т. е. с целым рядом женщин, не находящихся с ним в кровном родстве, так как рассматривает всех этих женщин, как кровных родственников. С первого взгляда совершенно непонятно психологическое оправдание этого громадного ограничения, далеко превосходящего все, что можно поставить наряду с ним у цивилизованных народов. Кажется только ясным, что роль тотема (животного), как предка, принимается здесь всерьез. Все, что происходит от того же тотема, считается кровным родством, составляет одну семью, и в пределах этой семьи все считается абсолютным препятствием к сексуальному соединению, даже самые отдаленные степени родства.

Эти дикари проявляют таким образом необыкновенно высокую степень боязни инцеста, или инцестуозной чувствительности, связанной с не совсем понятной нам особенностью, состоящей в замене реального кровного родства тотемистическим родством. Нам незачем, однако, слишком преувеличивать это противоречие, а сохраним лишь в памяти, что запреты тотема включают реальный инцест, как частичный случай.

Но остается загадкой, каким же образом произошла при этом замена настоящей семьи кланом тотема, и разрешение этой загадки совпадает, может быть, с разъяснениями самого тотема. Приходится при этом, разумеется, подумать и о том, что при известной свободе сексуального общения, переходящей границы брака, кровное родство, а вместе с ним и предупреждение инцеста становится настолько сомнительным, что является необходимость в другом обосновании запрета. Не лишним поэтому будет заметить, что нравы австралийцев признают такие социальные условия и торжественные случаи, при которых исключается обычное право мужчины на женщину.

Язык этих австралийских племен отличается особенностью, имеющей несомненную связь с интересующим нас вопросом. А именно, обозначение родства, которым они пользуются, имеет в виду не отношения двух индивидов между собой, а отношения между индивидом и группой. Они принадлежат, по выражению L. H. Morgan'a, к «классифицирующей» системе. Это значит, что всякий называет отцом не только своего родителя, но и другого любого мужчину, который согласно законам его племени мог бы жениться на его матери и стать таким образом его отцом. Он называет матерью помимо своей родительницы всякую другую женщину, которая, не нарушая законов племени, могла бы стать его матерью. Он называет «братом», «сестрой» не только детей его настоящих родителей, но и детей всех названных лиц, находящихся в родительской группе по отношению к нему и т. д. Родственные названия, которые дают друг другу два австралийца, не указывают, следовательно, на кровное родство между ними, как это соответствовало бы смыслу нашего языка. Они означают скорее социальную, чем физическую связь. Близость к этой классифицирующей системе проявляется у нас в детском языке, когда ребенка заставляют каждого приятеля и приятельницу родителей называть «дядей», «тетей», или в переносном смысле, когда мы говорим о «братьях в Аполлоне», о «сестрах во Христе».

Нетрудно найти объяснение этого столь странного для нас оборота речи, если видеть в нем остаток того брачного института, который Rev. L. Fison назвал «групповым браком», сущность которого состоит в том, что известное число мужчин осуществляет свои брачные права над известным числом женщин. Дети этого группового брака имеют основание смотреть друг на друга, как на братьев и сестер, хотя они не все рождены одной и той же матерью, и считают всех мужчин группы своими отцами.

Хотя некоторые авторы, как например, В. Westermаrсk в его «Истории человеческого брака», не соглашаются с выводами, которые другие авторы сделали из существования в языке названий группового родства, все же лучшие знатоки австралийских дикарей согласны в том, что классифицирующие названия родства следует рассматривать, как пережиток времен группового брака. Больше того, по мнению Spencer'a и Gillen'a еще и теперь можно установить существование известной формы группового брака у племен Urabunna и Diеri. Групповой брак предшествовал, следовательно, индивидуальному браку у этих народов и исчез, оставив ясные следы в их языке и нравах.

Если мы заменим индивидуальный брак групповым, то нам станет понятной кажущаяся чрезмерность предохранительных мер против инцеста, встречающихся у этих народов. Эксогамия тотема, запрещение сексуальных общений с членами одного и того же клана кажутся целесообразным средством для предупреждения группового инцеста; впоследствии это средство зафиксировалось и на долгое время пережило оправдывавшие его мотивы.

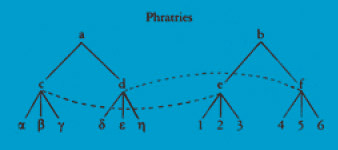

Если мы думаем, что поняли мотивы брачных ограничений австралийских дикарей, то нам предстоит еще узнать, что в существующих в действительности условиях наблюдается гораздо большая на первый взгляд сбивающая сложность. В Австралии имеется очень немного племен, у которых нет других запрещений, кроме ограничений тотема. Большинство племен организовано таким образом, что они сперва распадаются на два отдела, названных брачными классами (по-английски: Phrathries). Каждый из этих классов эксогамичен и включает большое число тотемичных семейств. Обыкновенно каждый брачный класс подразделяется на два подкласса (субфратрии), а все племя, следовательно, – на четыре; подклассы занимают место между фратриями и тотемическими семьями.

Типичная, очень часто встречающаяся схема организаций австралийского племени имеет, следовательно, такой вид:

Двенадцать тотемичных семейств распределены между двумя классами и четырьмя подклассами. Все отделения эксогамичны [2]. Подкласс с составляет эксогамичное единство с е, а подкласс d – с f. Результат, т. е. тенденция этой организации, не подлежит сомнению; таким путем достигается дальнейшее ограничение брачного выбора и сексуальной свободы. Если бы существовало двенадцать тотемичных семейств, то, наверное, каждый член семейства, если предполагать равное число людей в каждом семействе,

имел бы выбор между 11/12 всех женщин племени. Существование двух фратрий ограничивало бы число на 6/12 – равное половине; мужчина тотема и может жениться на женщине только из семейств от 1 до 6. При введении обоих подклассов выбор понижается до 3/12, т. е. до 1/4. Мужчина тотема а вынужден ограничить свой брачный выбор женщинами тотема 4, 5, 6.

Историческое отношение между брачными классами, – число которых у некоторых племен доходит до 8, – и тотемистическими семействами безусловно не выяснено. Очевидно только, что эти учреждения стремятся достичь того же, что и эксогамия и даже еще большего, но в то время, как тотем-эксогамия производит впечатление священного установления, сложившегося неизвестно каким образом, т. е. обычая, сложные учреждения брачных классов, их подразделения и связанные с ними условия, по-видимому, исходят из стремящегося к определенной цели законодательства, может быть, снова поставившего себе задачей предохранительные меры против инцеста, потому что влияние тотема ослабело. И в то время, как тотемистическая система, как нам известно, составляет основу всех других социальных обязанностей и нравственных ограничений племени, значение фратрии в общем исчерпывается достигаемым ими урегулированием брачного выбора.

В дальнейшем развитии системы брачных классов проявляется стремление расширить предохранительные меры за пределы естественного и группового инцеста и запретить браки между более отдаленными родственными группами, подобно тому, как это делала католическая церковь, распространив давно существовавшее запрещение брака между братьями и сестрами на двоюродных братьев и сестер, и прибавив к этому еще духовные степени родства.

Для интересующей нас проблемы не будет никакой выгоды от того, если мы попытаемся глубже вникнуть в чрезвычайно запутанные и не выясненные споры о происхождении и значении брачных классов, как и об отношениях к тотему. Для наших целей вполне достаточно указания на ту большую тщательность, с которой австралийцы и другие дикие народы стараются избежать инцеста. Мы должны сознаться, что эти дикари даже более чувствительны к инцесту, чем мы. Вероятно, у них больше искушений и потому против него они нуждаются в более обширных защитительных мерах.

Боязнь инцеста у этих народов не довольствуется, однако, установлением описанных институтов, которые, как нам кажется, направлены преимущественно против группового инцеста. Мы должны еще прибавить целый ряд «обычаев», которые направлены против индивидуального общения близких родственников в нашем смысле и соблюдаются совершенно с религиозной строгостью, и цель которых не может подлежать никакому сомнению. Эти обычаи, или требуемые обычаем запреты можно назвать «избеганием» (avoidances). Их распространение переходит далеко за пределы австралийских тотемистических народов, но и тут я попрошу читателя довольствоваться фрагментарным отрывком из богатого материала.

В Меланезии такие ограничивающие запрещения касаются сношений мальчиков с матерью и сестрами. Так, например, на Lepers Island, одном из Неогибридских островов, мальчик в известном возрасте оставляет материнский дом и переселяется в «клубный дом», где он с того времени постоянно спит и ест. Если ему и дозволяется посещать свой дом, чтобы получать оттуда пищу, то он должен уйти оттуда не поевши, если его сестры находятся дома; если же никого из сестер нет дома, то он может сесть возле двери и поесть. Если брат и сестра случайно встречаются вне дома на открытом месте, то они должны убежать или спрятаться в сторону. Если мальчик узнает следы ног своих сестер на песке, то ему нельзя идти по этим следам так же, как и им по его следам. Больше того, он не смеет произносить их имен и побоится произнести самое обыкновенное слово, если оно входит, как составная часть, в их имя. Это «избегание», начинающееся со времени церемониала возмужалости, соблюдается в течение всей жизни. Сдержанность в отношениях между матерью и сыном с годами увеличивается, проявляясь преимущественно со стороны матери. Если она приносит сыну что-нибудь поесть, то не передает ему сама, а только ставит перед ним. Она не обращается к нему с интимной речью, говорит ему, согласно нашему обороту речи, не «ты», а «вы». Подобные же обычаи господствуют в Новой Каледонии. Если брат и сестра встречаются, то она прячется в кусты, а он проходит мимо, не поворачивая головы.

На полуострове Газели в Новой Британии сестра по выходе замуж не должна вовсе разговаривать со своим братом, она также не произносит больше его имени, а говорит о нем описательно.

На Новом Мекленбурге такие ограничения распространяются на двоюродных брата и сестру (хотя не всякого рода), но также и на родных брата и сестру; они не должны близко подходить друг к другу, не должны давать руки друг другу, делать подарков, но могут говорить друг с другом на расстоянии нескольких шагов. В наказание за инцест с сестрой полагается смерть через повешение.

На островах Фиджи правила «избегания» особенно строги. Они касаются там не только кровных родственников, но даже и групповых сестер. Тем более странное впечатление производит на нас, когда мы слышим, что этим дикарям известны священные оргии, в которых лица именно с этой запрещенной степенью родства отдаются половому соединению, – если мы только не предпочтем воспользоваться этим противоречием для объяснения указанного запрещения вместо того, чтобы ему удивляться.

У Battas на Суматре эти правила «избегания» распространяются на все родственные отношения. Для Вattа было бы крайне неприлично сопровождать родную сестру на вечеринку. Вatta – брат чувствует себя крайне неловко в обществе сестры даже в присутствии посторонних лиц. Если кто-нибудь из них заходит в дом, то другой предпочитает уйти. Отец также не останется наедине со своей дочерью в доме, так же как и мать со своим сыном. Голландский миссионер, сообщающий об этих нравах, прибавляет, что, к сожалению, должен считать их очень обоснованными. У этого народа принято думать, что пребывание наедине мужчины с женщиной приведет к неподобающей интимности и, так как они опасаются всевозможных наказаний и печальных последствий от полового общения между кровными родственниками, то поступают вполне правильно, когда благодаря таким запретам стараются избежать подобных искушений.

У Barongos в бухте Делагоа в Африке странным образом самые строгие предосторожности принимаются по отношению к невестке, жене брата собственной жены. Если мужчина встречается где-нибудь с этой опасной для него личностью, то тщательно избегает ее. Он не рискует есть с ней из одной миски, нерешительно заговаривает с ней, не позволяет себе зайти в ее хижину и здоровается с ней дрожащим голосом.

У Akamba (или Wakambа) в Британской Ост-Африке существует закон «избегания», который должен был бы встречаться чаще. Девушка обязана тщательно избегать родного отца в период времени между наступлением половой зрелости и замужеством. Она прячется при встрече с ним на улице, никогда не рискует сесть возле него и ведет себя так до момента своего обручения. После замужества нет больше никаких препятствий для ее общения с отцом.

Самое распространенное и самое интересное для цивилизованных народов «избегание» касается ограничений общения между мужчиной и его тещей. Оно распространено повсюду в Австралии, а также в силе у меланезийских, полинезийских и негритянских народов; поскольку распространены следы тотемизма и группового родства, и, вероятно, имеет еще большее распространение. У некоторых из этих народов имеются подобные же запрещения безобидного общения женщины с ее свекром, но все же они не так уже постоянны и не так серьезны. В отдельных случаях и тесть, и теща становятся предметом «избегания».

Так как нас меньше интересует этнографическое распространение, чем содержание и цель избегания тещи, то я и в этом случае ограничусь сообщением немногих примеров.

На Банковых островах эти запреты очень строги и мучительно точны. Мужчина должен избегать своей тещи так же, как и она его. Если они случайно встречаются на тропинке, то женщина отходит в сторону и поворачивается к нему спиной, пока он не пройдет, или то же самое делает он.

В vanna Lava (Port Patteson) мужчина не должен проходить даже берегом моря за своей тещей раньше, чем прилив не смоет следов ее ног на песке. Но они могут разговаривать друг с другом на известном расстоянии. Совершенно исключается возможность того, чтобы он когда-нибудь произнес имя своей тещи или она – зятя.

На Соломоновых островах мужчина со времени женитьбы не должен ни смотреть на свою тещу, ни разговаривать с ней. Когда он встречается с ней, то делает вид, как будто не знает ее, и изо всех сил убегает, чтобы спрятаться от нее.

У зулусов нравы требуют, чтобы мужчина стыдился своей тещи, чтобы он всячески старался избегать ее общества. Он не входит в хижину, в которой она находится, и, если они встречаются, то он или она уходят в сторону, так что она прячется в кусты, а он прикрывает лицо щитом. Если они не могут избежать друг друга и женщине не во что закутаться, то она привязывает хотя бы пучок травы вокруг своей головы, чтобы выполнить необходимую церемонию. Общение между ними происходит или через третье лицо или они могут, крича, разговаривать друг с другом на известном расстоянии, имея между собой какую-нибудь преграду, например, стены крааля. Ни один из них не должен произносить имени другого.

У Вasоgа, негритянского племени в области истоков Нила, мужчина может разговаривать со своей тещей только тогда, когда он в другом помещении дома и не видит ее. Этот народ, между прочим, так боится кровосмесительства, что не оставляет его безнаказанным даже у домашних животных.

В то время, как цель и значение других «избеганий», между родственниками не подлежит сомнению и понимаются всеми наблюдателями, как предохранительные меры против кровосмесительства, запретом, касающимся общения с тещей, некоторые придают ему другое значение. Вполне естественно, что кажется непонятным, почему у всех этих народов имеется такой большой страх перед искушением, воплощенным для мужчины в образе уже не молодой женщины, хотя в действительности и не матери его, но такой, какая могла бы быть его матерью.

Это возражение выдвигалось и против взгляда Fison'a, обратившего внимание на то, что некоторые системы брачных классов имеют в этом отношении пробел, допуская теоретически брак между мужчиной и его тещей; поэтому и явилась необходимость в особенном предупреждении этой возможности.

Сэр J. Lubbock сводит в своем сочинении «Происхождение цивилизации» поведение тещи по отношению к зятю к существовавшему когда-то браку посредством похищения (marriage by capture). «Пока имело место похищение женщин, возмущение родителей должно было быть достаточно серьезным. Когда от этой формы брака остались только символы, было символизировано также возмущение родителей, и этот обычай сохранился после того, как происхождение его забылось». Сгawleу'ю легко было показать, как мало это объяснение соответствует деталям фактического наблюдения.

E. В. Тylоr полагает, что отношение тещи к зятю представляет собой только форму «непризнания» (cutting) со стороны семьи жены. Муж считается чужим до тех пор, пока не рождается первый ребенок. Однако, помимо тех случаев, когда последнее условие не уничтожает запрещения, это объяснение вызывает возражение, что оно не объясняет распространения обычая на отношение между тещей и зятем, т. e. не обращает внимания на половой фактор, и что оно не считается с моментом чисто священного отвращения, которое проявляется в законе об избегании.

Зулуска, которую спросили о причине запрещения, дала с большой чуткостью ответ: нехорошо, чтобы он видел сосцы, вскормившие его жену.

Известно, что отношение между зятем и тещей составляет и у цивилизованных народов слабую сторону организации семьи. В обществе белых народов Европы и Америки, хотя и нет больше законов об избегании, но можно было бы избежать многих ссор и неприятностей, если бы такие законы сохранились в нравах и не приходилось их снова воскрешать отдельным индивидам. Иному европейцу может показаться актом глубокой мудрости, что дикие народы, благодаря закону об избегании, сделали наперед невозможным возникновение несогласия между этими лицами, ставшими такими близкими родственниками. Не подлежит никакому сомнению, что в психологической ситуации тещи и зятя существует что-то, что способствует вражде между ними и затрудняет совместную жизнь. То обстоятельство, что остроты цивилизованных народов так нередко избирают своим объектом тему о теще, как мне кажется, указывает на то, что чувственные реакции между зятем и тещей содержат еще компоненты, резко противоречащие друг другу. Я полагаю, что это отношение является, собственно говоря, «амбивалентным», состоящим из нежных и враждебных чувств.

Известная часть этих чувств совершенно ясна: со стороны тещи – нежелание отказаться от прав на дочь, недоверие к чужому, на ответственность которого предоставлена дочь, тенденция сохранить господствующее положение, с которым она сжилась в собственном доме. Со стороны мужа – решимость не подчиняться больше ничьей воле, ревность к лицам, которым принадлежала до него нежность его жены, и – last not least – нежелание, чтобы нарушили его иллюзию сексуальной переоценки. Такое нарушение чаще всего происходит от черт лица тещи, которые во многом напоминают ему дочь и в то же время лишены юности, красоты и психической свежести, столь ценных для него у его жены.

Знание скрытых душевных движений, которое дало нам психоаналитическое исследование отдельных людей, позволяет нам прибавить к этим мотивам еще другие мотивы. В тех случаях, где психосексуальные потребности женщины в браке и в семейной жизни требуют удовлетворения, ей всегда грозит опасность неудовлетворенности, благодаря преждевременному окончанию супружеских отношений и монотонности ее душевной жизни. Стареющая мать защищается от этого тем, что она живет чувствами своих детей, отождествляет себя с ними, испытывая вместе с ними их переживания в области чувств. Говорят, что родители молодеют со своими детьми; это в самом деле одно из самых ценных психических преимуществ, которые родители получают от своих детей. В случае бездетности отпадает одна из лучших возможностей перенести необходимую резиньяцию в собственном браке. Это вживание в чувство дочери заходит у матери так далеко, что и она влюбляется в любимого мужа дочери, что в ярких случаях, вследствие сильного душевного сопротивления против этих чувств, ведет к тяжелым формам невротического заболевания. Тенденция к такому влюблению у тещи во всяком случае бывает очень часто, и или это самое чувство, или противодействующее ему душевное движение присоединяется к урагану борющихся между собою сил в душе тещи. Очень часто на зятя обращаются неприязненные садистические компоненты любовного движения, чтобы тем вернее подавить запретные нежные.

У мужчины отношение к теще осложняется подобными же душевными движениями, но исходящими из других источников. Путь к выбору объекта обычно вел его через образ матери, может быть, еще и сестер, к объекту любви; вследствие ограничений инцеста его любовь отошла от обоих дорогих лиц его детства с тем, чтобы остановиться на чужом объекте, выбранном по их образу и подобию. Место его родной матери и матери его родной сестры теперь занимает теща. Развивается тенденция вернуться к выбору первых времен; но все в нем противится этому. Его страх перед инцестом требует, чтобы ничто не напоминало ему генеалогии его любовного выбора; то обстоятельство, что теща принадлежит к актуальной действительности, что он не знал ее уже с давних пор и не мог сохранить в бессознательном ее образ неизмененным, облегчает ему отрицательное отношение к ней. Особенная примесь раздражительности и обозленности к этой амальгаме чувств заставляет нас предполагать, что теща действительно представляет собой инцестуозное искушение для зятя подобно тому, как с другой стороны нередко бывает, что мужчина сперва открыто влюбляется в свою будущую тещу прежде, чем его склонность переходит на ее дочь.

Я не вижу, что помешало бы предположить, что именно этот инцестуозный фактор взаимоотношений мотивирует избегание тещи и зятя у дикарей. Мы предпочли бы поэтому для объяснения столь строго соблюдаемых «избеганий» этих примитивных народов выраженное первоначально Fisоn'ом мнение, усматривающее в этих предписаниях только защиту против опять-таки возможного инцеста. То же относится ко всем другим «избеганиям» между кровными родственниками или свойственниками. Различие заключается в том, что в первом случае кровосмешение является непосредственным и намерение предупредить его могло бы быть сознательным; во втором случае, включающем также и отношение к теще, инцест был бы воображаемым искушением, передающимся посредством бессознательных промежуточных звеньев.

В предыдущем изложении у нас не было случая показать, что, пользуясь психоаналитическим освещением, можно по-новому понять факты психологии народов, потому что боязнь инцеста у дикарей давно уже стала известной и не нуждается в дальнейшем толковании. К оценке ее мы можем прибавить утверждение, что она представляет собой типичную инфантильную черту и удивительное сходство с душевной жизнью невротиков. Психоанализ научил нас тому, что первый сексуальный выбор мальчика инцестуозен, направлен на запрещенные объекты – мать и сестру, – и показал нам также пути, которыми идет подрастающий юноша для освобождения от соблазна инцеста. Но невротик обнаруживает постоянно некоторую долю психического инфантилизма, он или не мог освободиться от детских условий психо-сексуальности или он вернулся к ним (задержка в развитии, регрессия). Поэтому в его бессознательной душевной жизни все еще продолжают или снова начинают играть главную роль инцестуозные фиксации либидо. Мы пришли к тому, что объявили основным комплексом невроза отношения к родителям, находящиеся во власти инцестуозных желаний. Открытие этого значения инцеста для невроза встречает, разумеется, общее недоверие взрослых и нормальных. Такое же непризнание ждет работы Otto Rank'a, все больше и больше убеждающие, насколько тема инцеста занимает центральное место в мотивах художественного творчества, и в бесконечных вариациях и искажениях дает материал поэзии. Приходится думать, что такое непризнание является прежде всего продуктом глубокого отвращения людей к их собственным прежним, подпавшим затем вытеснению, инцестуозным желаниям. Для нас поэтому важно, что на диких народах мы можем показать, что они чувствовали угрозу в инцестуозных желаниях человека, которые позже должны были сделаться бессознательными, и считали необходимым прибегать к самым строгим мерам их предупреждения.

II Табу и амбивалентность чувств

1

Табу – полинезийское слово, которое трудно перевести, потому что у нас нет больше обозначаемого им понятия. Древним римлянам оно было еще известно; их sасеr было тем же, что табу полинезийцев; точно так же и αγ?ς греков, Kodausch древних евреев, вероятно, имели то же значение, которое полинезийцы выражают посредством их табу, а многие народы в Америке, Африке (Мадагаскар), Северной и Центральной Азии – аналогичными названиями.

Для нас значение табу разветвляется в двух противоположных направлениях. С одной стороны оно означает – святой, освященный, с другой стороны – жуткий, опасный, запретный, нечистый. Противоположность табу по-полинезийски называется nоа – обычный, общедоступный. Таким образом, с табу связано представление чего-то требующего осторожности, табу выражается по существу в запрещениях и ограничениях. Наше сочетание «священный трепет» часто совпадает со смыслом табу.

Ограничения табу представляют собой не что иное, нежели религиозные или моральные запрещения. Они сводятся не к заповеди бога, а запрещаются собственно сами собой. От запретов морали они отличаются отсутствием принадлежности к системе, требующей вообще воздержания и приводящей основание для такого требования. Запреты табу лишены всякого обоснования. Они неизвестного происхождения. Непонятные для нас, они кажутся чем-то само собой разумеющимся тем, кто находится в их власти.

Wundt называет табу самым древним неписаным законодательным кодексом человечества. Общепринято мнение, что табу древнее богов и восходит ко временам, предшествующим какой бы то ни было религии.

Так как мы нуждаемся в беспристрастном описании табу, чтобы подвергнуть его психоаналитическому исследованию, то я привожу цитату из статьи «Taboo» из "Encyclopedia Britannica", автором которой является антрополог Northcote W. Thomas. «Строго говоря табу обнимает только: а) священный (или нечистый) признак лиц или вещей; b) род ограничения, вытекающий из этого признака, и с) святость (или нечисть), происходящую вследствие нарушения этого запрещения. Противоположность табу в Полинезии называется „nоа“, что означает „обычный“ или "общий"…

"В ином смысле можно различать отдельные виды табу: 1. Естественное или прямое табу, являющееся результатом таинственной силы (Mana), связанное с каким-нибудь лицом или вещью; 2. Переданное или непрямое табу, также исходящее от той же силы, но или а) приобретенное или b) переданное священником, вождем или кем-нибудь другим; наконец, 3. Табу, составляющее середину между двумя другими видами, именно, когда имеются в виду оба фактора, как, например, когда мужчина присваивает себе женщину. Название табу применяется также и к другим ограничениям ритуала, однако не все, что скорее можно назвать религиозным запретом, следует причислять к табу".

"Цели табу разнообразны: цель прямого табу состоит в: а) охране важных лиц, как-то: вождей, священников, предметов и т. п. от возможных повреждений; b) в защите слабых – женщин, детей и вообще обыкновенных людей против могущественного Маnа (магической силы) священников и вождей; с) в защите от опасностей, связанных с прикосновением к трупам или с едой известной пищи и т. п.; d) в охране важных жизненных актов, как-то: родов, посвящения взрослого мужчины, брака, сексуальной деятельности; е) в защите человеческих существ от могущества или гнева богов и демонов [3]; f) в охране нерожденных и маленьких детей от разнообразных опасностей, угрожающих им вследствие их особой симпатической зависимости от их родителей, если, например, последние делают известные вещи или едят пищу, прием которой мог бы передать детям особенные свойства. Другое применение табу служит защите собственности какого-нибудь лица, его орудий, его поля от воров» и т. д.

«Наказание за нарушение табу первоначально предоставляется внутренней действующей автоматически организации. Нарушение табу мстит за себя. Если присоединяется представление о богах и демонах, имеющих связь с табу, то от могущества божества ожидается автоматическое наказание. В других случаях, вероятно, вследствие дальнейшего развития понятия, общество само берет на себя наказание дерзнувшего, преступление которого навлекает опасность на его товарищей. Таким образом, первые системы наказания человечества связаны с табу».

«Кто преступил табу, сам благодаря этому стал табу. Известных опасностей, проистекающих от нарушения табу, можно избегнуть, благодаря покаянию и религиозным церемониям».

«Источником табу считают особенную чародейственную силу, имеющуюся в людях и духах, которая от них может быть перенесена при помощи неодушевленных предметов. Лица или вещи, являющиеся табу, можно сравнить с предметами, заряженными электричеством, они являются вместилищем страшной силы, проявляющейся при прикосновении в виде опасного влияния, когда организм, вызвавший разряд, слишком слаб, чтобы противостоять ему. Результат нарушения табу зависит поэтому не только от интенсивности магической силы, присущей табу-объекту, но также и от силы Маnа, сопротивляющейся этой силе у преступника. Так, например, короли и священники обладают могущественной силой, и вступление в непосредственное прикосновение с ними означало бы смерть для их подданных, но министр или другое лицо, обладающие Маnа в большем чем обыкновенно размере, могут безопасно вступать с ними в общение, и эти посредники могут в свою очередь разрешать близость своим подчиненным, не навлекая на них опасности. Так же переданные табу по своему значению зависят от Маnа того лица, от которого они исходят; если табу налагает король или священник, то оно действительнее, чем если оно налагается обыкновенным человеком».

Передача табу была, вероятно, той особенностью, которая дала повод пытаться устранить его посредством церемониала искупления.

«Табу бывают постоянные и временные. Священники и вожди относятся к первому роду, а также мертвецы и все, что им принадлежало. Временные табу связаны с известными состояниями, с менструацией и родами, со званием воина до и после похода, с деятельностью рыболова, охотника и т. п. Общее табу может быть также распространено на большую область подобно церковному интердикту и оставаться на ней годами».

Если мне удалось правильно оценить впечатление моих читателей, то позволю себе утверждать, что после всего изложенного о табу они уже окончательно не знают, что понимать под ним и какое место уделить ему в своем мышлении. Это происходит, наверное, вследствие недостаточной информации, полученной ими от меня, и отсутствия всех рассуждений об отношении табу к суеверию, к вере в переселение души и к религии. Но с другой стороны я опасаюсь, что более подробное описание всего известного о табу привело бы еще к большей путанице, и смею уверить, что в действительности положение вещей очень неясно. Итак, дело идет о целом ряде ограничений, которым подвергаются эти первобытные народы; то одно, то другое запрещено неизвестно почему, а им и в голову не приходит задуматься над этим; они подчиняются этому, как чему-то само собой понятному, и убеждены, что нарушение табу само собой повлечет жесточайшее наказание. Имеются достоверные Сведения о том, что нарушение подобного запрещения по неведению, действительно, автоматически влекло за собой наказание. Невинный преступник, который съел запрещенное животное, впадает в глубокую депрессию, ждет своей смерти и затем в самом деле умирает. Запрещения большей частью касаются стремления к наслаждению, свободы передвижения и общения; в некоторых случаях они имеют определенный смысл, означая явно воздержание и отказ, в других случаях они по содержанию своему непонятны, касаются не имеющих никакого значения мелочей и являются, по-видимому, особого рода церемониалом. В основе всех этих запрещений лежит как будто своего рода теория, будто запрещения необходимы потому, что некоторым лицам и вещам свойственна опасная сила, передающаяся при прикосновении к заряженному ею объекту почти как зараза. Во внимание принимается также и величина этого опасного свойства. Один или одно обладает им в большем количестве, чем другое, и опасность соразмеряется с различием силы заряда. Но самое странное в этом то, что тот, кому удалось нарушить такое запрещение, сам приобретает признаки запретного, как бы приняв на себя весь опасный заряд. Эта сила свойственна всем лицам, представляющим собой нечто исключительное, как-то – королям, священникам, новорожденным и всем исключительным состояниям, как-то —физиологическим состояниям менструаций, наступлению половой зрелости, родам; всему жуткому, как-то – болезни и смерти, и всему связанному с ними, благодаря способности к заражению и распространению.

«Табу» называется однако все, как лица, так и местности, предметы и временные состояния, являющиеся носителями и источниками этого таинственного свойства. Табу также называется запрещение, вытекающее из этого свойства, и табу – в дословном смысле – называется нечто такое, что одновременно и свято и стоит превыше обычного, так же как и опасное, и нечистое, и жуткое.

В этом слове и обозначаемой им системе находит выражение уголок душевной жизни, понимание которого, по-видимому, нам, действительно, как будто недоступно. Но прежде всего нужно принять во внимание, что нельзя приблизиться к пониманию этого, не углубившись в характерную для столь низких культур веру в духов и демонов. Но для чего нам вообще интересоваться загадкой табу? Я полагаю: не только потому, что всякая психологическая проблема заслуживает попытки своего разрешения, но еще и по другим причинам. Мы подозреваем, что табу дикарей Полинезии не так уж чуждо нам, как это кажется с первого взгляда, что запрещения морали и обычаев, которым мы сами подчиняемся, по существу своему могут иметь нечто родственное этому примитивному табу и что объяснение табу могло бы пролить свет на темное происхождение нашего собственного «категорического императива».

С особенно напряженным ожиданием мы будем прислушиваться, если такой исследователь, как W. Wundt, говорит нам о своем понимании табу, тем более, что он обещает «дойти до последних корней представления табу».

О понятии табу Wundt говорит, что оно «обнимает все обычаи, в которых выражается боязнь определенных, связанных с представлениями культа объектов или относящихся к ним действий».

В другой раз Wundt говорит: «если понимать под ним (под табу), соответственно общему значению слова, любое утвержденное обычаем и нравами или точно формулированными законами запрещение прикасаться к какому-нибудь предмету, пользоваться им для собственного употребления или употреблять известные запретные слова»…, то вообще, нет ни одного народа и ни одной ступени культуры, которые были бы свободны от вреда, наносимого табу.

Wundt далее указывает, почему ему кажется более целесообразным изучать природу табу в примитивных условиях австралийских дикарей, а не в более высокой культуре полинезийских народов. У австралийцев он распределяет запрещения табу на три класса в зависимости от того, касаются ли они животных, людей или других объектов. Табу животных, состоящее главным образом в запрещении убивать и употреблять в пищу, составляет ядро тотемизма. Табу второго рода, имеющее своим объектом человека, носит по существу другой характер. С самого начала оно ограничивается условиями, создающими для подверженного табу необычайное положение в жизни. Так, например, юноши являются табу при торжестве посвящения в зрелые мужи, женщины – во время менструации или непосредственно после родов; табу бывают также новорожденные дети, больные и, главным образом, мертвецы. На находящейся в постоянном употреблении собственности человека лежит неизменное табу для всякого другого, например, на его платье, оружии и орудиях. Личную собственность составляют в Австралии также новое имя, получаемое мальчиком при посвящении в зрелые мужи, оно – табу и должно сохраняться в тайне. Табу третьего рода, объектом которого являются деревья, растения, дома и местности, – более постоянно и, по-видимому, подчиняются только тому правилу, что налагается на все, что по какой-нибудь причине вызывает опасение или жуткое чувство.

Изменение, которое табу претерпевает в более богатой культуре полинезийцев и на Малайском архипелаге, сам Wundt считает нужным признать не особенно глубоким. Более значительная социальная дифференцировка этих народов проявляется в том, что вожди, короли и священники осуществляют особенно действительное табу и сами подвержены самой сильной власти табу.

Но настоящие источники табу лежат глубже, чем в интересах привилегированных классов: «они возникают там, где берут свое начало самые примитивные и в то же время самые длительные человеческие влечения, – из страха перед действием демонических сил». «Будучи первоначально не чем иным, как объективировавшимся страхом перед предполагавшейся демонической силой, скрытой в подвергнутом табу предмете, такое табу запрещает дразнить эту силу и требует мер предупреждения против мести со стороны демона, когда оно нарушается сознательно или нечаянно».

Табу постепенно становится основывающейся на самой себе силой, освободившейся от демонизма. Оно налагает свою печать на нравы, обычаи и, наконец, и на закон. «Но заповедь, не изреченная, скрывающаяся за меняющимися в таком разнообразии, в зависимости от места и времени, запрещениями табу, первоначально – одна: берегись гнева демонов».

Wundt учит нас таким образом, что табу основывается на вере примитивных народов в демонические силы. Впоследствии табу отделилось от этой основы и осталось силой просто потому, что оно таковой было, вследствие своего рода психической косности; таким образом, оно само становится основой требований наших нравов и наших законов. Как мало ни вызывает возражений первое из этих положений, я все же полагаю, что высказываю впечатления многих читателей, называя объяснения Wundt'a ничего не говорящими. Ведь это не значит спуститься до источников представления табу или раскрыть его последние корни. Ни страх, ни демоны не могут в психологии иметь значения последних причин, не поддающихся уже далее никакому разложению; было бы иначе, если бы демоны действительно существовали, но мы ведь знаем, что они сами, как и боги, являются созданием душевных сил человека; они созданы от чего-то и из чего-то.

О двояком значении табу Wundt высказывает значительные, но не совсем ясные взгляды. В самых примитивных зачатках табу, по его мнению, еще нет разделения на святое и нечистое. Именно поэтому в них здесь вообще отсутствуют эти понятия в том значении, какое они приобретают только благодаря противоположности, в которую они оформились. Животное, человек, место, на котором лежит табу, обладают демонической силой, они еще не священны и потому еще и не нечисты в более позднем смысле. Именно для этого еще индифферентного среднего значения демонического, до которого нельзя прикасаться, выражение табу является самым подходящим, так как подчеркивает признак, становящийся, в конце концов, навсегда общим и для святого и для нечистого боязнь прикосновения к нему. В этой остающейся общности важного признака кроется, однако, одновременно указание на то, что здесь имеется первоначальное сходство обеих областей, уступившее место дифференциации только вследствие возникновения новых условий, благодаря которым эти области, в конце концов, развились в противоположности.

Свойственная первоначальному табу вера в демоническую силу, скрытую в предмете и мстящую тому, кто прикоснется к предмету или сделает из него неразрешенное употребление тем, что переносит на нарушителя чародейственную силу, все же остается полностью и исключительно объективным страхом. Страх этот еще не распался на обе формы, какие он принимает на более развитой ступени: на благоговение и на отвращение.

Но каким образом создается такое разделение? По Wundt'y – благодаря перенесению запрещений табу из области демонов в область представлений о богах. Противоположность святого и нечистого совпадает с последовательностью двух мифологических ступеней, из которых прежняя не совсем исчезла к тому времени, когда достигнута следующая, а продолжает существовать в форме более низкой оценки, к которой постепенно примешивается презрение. В мифологии имеет место общий закон, что предыдущая ступень именно потому, что она преодолена и оттеснена более высокой, сохраняется наряду с ней в униженной форме, так что объекты ее почитания превращаются в объекты отвращения. Дальнейшее рассуждение Wundt'a касается отношения представлений табу к очищению и к жертве.

2

Всякий, кто подходит к проблеме табу со стороны психоанализа, т. е. исследования бессознательной части индивидуальной душевной жизни, тот после недолгого размышления скажет себе, что эти феномены ему не чужды. Ему известны люди, создавшие себе индивидуальные запрещения табу и так же строго их соблюдающие, как дикари соблюдают общие у всего их племени или общества запреты. Если бы он не привык называть этих индивидов «страдающими навязчивостью», то считал бы подходящим для их состояния название «болезнь табу». Об этой болезни навязчивости он, однако, благодаря психоаналитическому лечению, узнал клиническую этиологию и сущность психологического механизма и не может отказаться от того, чтобы не использовать всего открытого в этой области для объяснения соответствующих явлений в психологии народов.

Предупредим, однако, что и при этой попытке не следует упускать из виду, что сходство табу с болезнью навязчивости может быть чисто внешним, относиться к форме обоих явлений и не распространяться дальше на их сущность. Природа любит пользоваться одинаковыми формами при самых различных биологических соотношениях, как, например, в разветвлениях коралла, как и в растениях и затем в известных кристаллах или при образовании известных химических осадков. Было бы слишком поспешным и мало обещающим обосновывать выводы, относящиеся к внутреннему сродству, таким внешним сходством, вытекающим из общности механических условий. Мы не забудем этого предупреждения, но нам незачем отказываться из-за такой возможности от нашего намерения воспользоваться сравнением.

Самое близкое и бросающееся в глаза сходство навязчивых запретов (у нервнобольных) с табу состоит в том, что эти запрещения также не мотивированы и происхождение их загадочно. Они возникли каким-то образом и должны соблюдаться вследствие непреодолимого страха. Внешняя угроза наказанием излишня, потому что имеется внутренняя уверенность (совесть), что нарушение приведет к невыносимому бедствию. Самое большее, о чем могут сказать больные, страдающие навязчивостью, – это о неопределенном чувстве, что, благодаря нарушению запрета, пострадает какое-нибудь лицо из окружающих. Какого рода будет вред, остается неизвестным, да и эти незначительные сведения получаешь скорее при искупительных и предохранительных действиях, о которых будет речь дальше, чем при самых запрещениях.

Главным и основным запрещением невроза является, как и при табу, прикосновение, отсюда и название: боязнь прикосновения – delire de toucher. Запрещение распространяется не только на непосредственное прикосновение телом, но обнимает и всякое прикосновение хотя бы в переносном смысле слова. Все, что направляет мысль на запретное, вызывает мысленное соприкосновение, так же запрещено, как непосредственный физический контакт. Такое же расширение понятия имеется у табу.

Часть запрещений сама собой понятна по своим целям, другая, напротив, кажется непонятной, нелепой, бессмысленной. Такие запрещения мы называем «церемониалом» и находим, что такое же различие проявляют и обычаи табу.

Навязчивым запрещениям свойственна огромная подвижность, они распространяются какими угодно путями с одного объекта на другой и делают этот новый объект, по удачному выражению одной моей больной, «невозможным». Такая «невозможность», в конце концов, охватывает весь мир. Больные навязчивостью ведут себя так, как будто бы «невозможные» люди и вещи были носителями опасной заразы, способной распространиться посредством контакта на все, находящееся по соседству. Те же признаки способности к заразе и к перенесению мы подчеркнули вначале при описании запрещений табу. Мы знаем также, что кто нарушил табу прикосновением к чему-нибудь, что есть табу, сам становится табу, и никому не следует приходить с ним в соприкосновение.

Приведу два примера перенесения, правильнее, сдвига запрещений. Один из жизни Maori, другой – из моего наблюдения над женщиной, страдающей навязчивостью.

«Вождь Маоri не станет раздувать огня своим дыханием, потому что его священное дыхание передало бы его священную силу огню, огонь – горшку, стоящему в огне, горшок – пище, готовящейся в нем, пища – лицу, которое ее съест, и таким образом должно было бы умереть это лицо, съевшее пищу, варившуюся в горшке, стоявшем в огне, который раздувал вождь своим священным дыханием». (Frazer).

Пациентка требует, чтобы предмет домашнего обихода, купленный мужем и принесенный домой, был удален: иначе он сделает «невозможным» помещение, в котором она живет, так как она слышала, что этот предмет куплен в лавке, которая находится, скажем, в Оленьей улице. Но теперь фамилию «Олень» носит ее подруга, которая живет в другом городе и которую она в молодости знала под девичьей фамилией. Эта подруга теперь для нее «невозможна» – табу, и купленный здесь, в Вене, предмет – тоже табу, как и сама подруга, с которой она не хочет иметь никакого соприкосновения.

Навязчивые запрещения приводят к очень серьезному воздержанию и ограничениям в жизни, подобно запретам табу. Но часть этих навязчивых идей может быть преодолена, благодаря выполнению определенных действий, которые необходимо совершить, они имеют навязчивый характер – навязчивые действия, – и которые вне всякого сомнения по природе своей представляют собой покаяние, искупление, меры защиты и очищения. Самым распространенным из этих навязчивых действий является омовение водой (навязчивые умывания). Часть запретов табу может быть также заменена, или нарушение их может быть искуплено подобным «церемониалом», и омовение водой пользуется особым предпочтением.

Резюмируем, в каких пунктах выражается ярче всего сходство обычаев табу с симптомами невроза навязчивости: 1) в немотивированности запретов, 2) в их утверждении, благодаря внутреннему принуждению, 3) в их способности к сдвигу и в опасности заразы, исходящей из запрещенного, 4) в том, что они становятся причиной церемониальных действий и заповедей, вытекающих из запретов.

Клиническая история и психический механизм болезни навязчивости стали нам, однако, известны благодаря психоанализу. История болезни в типичном случае страха прикосновения гласит: в самом начале, в самом раннем детстве проявляется сильное чувство наслаждения от прикосновения, цель которого гораздо более специфична, чем можно было бы ожидать. Этому наслаждению скоро противопоставляется извне запрещение совершать именно это прикосновение [4]. Запрещение было усвоено, потому что нашло опору в больших внутренних силах [5], оно оказалось сильнее, чем влечение, стремившееся выразиться в прикосновении. Но вследствие примитивной психической конституции ребенка, запрещению не удалось уничтожить влечения. Следствием запрещения было только то, что влечение – наслаждение от прикосновения – подверглось вытеснению и перешло в бессознательное. Сохранились и запрещения и влечения; влечение, потому что оно было только вытеснено, а не уничтожено, запрещение, потому что, с исчезновением его, влечение проникло бы в сознание и осуществилось бы. Имело место незаконченное положение, создалась психическая фиксация, и из постоянного конфликта между запрещением и влечением вытекает все остальное.

Основной характер психологической констеляции, зафиксированной таким образом, заключается в том, что можно было бы назвать амбивалентным отношением индивида к объекту, или, вернее, к определенному действию [6]. Он постоянно желает повторять это действие, прикосновение, видит в нем высшее наслаждение, но не смеет его совершить и страшится его. Противоположность обоих течений невозможно примирить прямым путем, потому что они – только это мы и можем сказать – так локализуются в душевной жизни, что не могут прийти в непосредственное столкновение. Запрещение ясно сознается, постоянное наслаждение от прикосновения – бессознательно, сам больной о нем ничего не знает. Не будь этого психологического момента амбивалентность не могла бы так долго длиться и привести к таким последствиям.

В клинической истории случая мы придали решающее значение вмешательству запрещения в таком раннем детстве; в дальнейшем формировании эта роль выпадает на долю механизма вытеснения в детском возрасте. Вследствие имевшего место вытеснения, связанного с забыванием—амнезией, мотивировка ставшего сознательным запрещения остается неизвестной, и все попытки интеллектуально разбить запрещение терпят неудачу, так как не находят точки, на которую они должны быть направлены. Запрещение обязано своей силой, своим навязчивым характером, именно его отношению к своей бессознательной противоположности, к незаглушенному в скрытом состоянии наслаждению, т. е. в внутренней необходимости, недоступной осознанию. Способность запрещения переноситься и развиваться дальше, отражает процесс, допускаемый бессознательным наслаждением и особенно облегченный, благодаря психологическим условиям бессознательного. Удовлетворение влечения постоянно переносится с одного объекта на другой, чтобы избегнуть изоляции, за которой находится, и старается вместо запрещенного, найти суррогаты, заменяющие объекты и заменяющие действия. Поэтому и запрещение меняет свое положение и распространяется на новые цели запрещенного душевного движения. На каждую новую попытку вытесненного либидо прорваться запрещение отвечает новыми строгостями. Задержка, происходящая от борьбы обеих противоположных сил, рождает потребность в выходе, в уменьшении господствующего в душе напряжения, в котором можно видеть мотивировку навязчивых действий. В неврозе последние являются явными компромиссными действиями, с одной точки зрения доказательствами раскаяния, проявлениями искупления и т. п., а с другой – одновременно заменяющими действиями, вознаграждающими влечение за запрещенное. Закон невротического заболевания требует, чтобы эти навязчивые действия все больше шли навстречу влечению и приближались к первоначально запрещенному действию.

Сделаем теперь попытку отнестись к табу так, как будто бы по природе своей оно было тем же самым, что и навязчивые запрещения наших больных. При этом нам с самого начала ясно, что многие из наблюдаемых нами запретов табу представляют собой вторичные явления, образовавшиеся в результате сдвига и искажения, и что мы должны быть довольны, если нам удастся пролить некоторый свет на самые первоначальные и самые значительные запрещения табу. Далее ясно, что различия в положении дикаря и невротика достаточно значительны, чтобы исключить полное совпадение и не допустить перенесения с одного на другой, доходящего до точного копирования во всех пунктах.

Прежде всего мы сказали бы, что нет никакого смысла расспрашивать дикарей о действительной мотивировке их запрещений и о действительном происхождении табу. Мы предполагаем, что они ничего не могут об этом рассказать, потому что эта мотивировка у них «бессознательна». Но мы сконструируем историю табу по образцу навязчивых запрещений следующим образом. Табу представляет собой очень древние запреты, когда-то извне наложенные на поколение примитивных людей, т. е. насильственно навязанные этому поколению предыдущим. Эти запреты касались деятельности, к которой имелась большая склонность. Они сохранились от поколения к поколению, может быть только вследствие традиции, благодаря родительскому и общественному авторитету, но возможно, что они уже «организовались» у будущих поколений, как часть унаследованного психического богатства. Кто мог бы ответить на вопрос, существуют ли именно в этом случае, о котором у нас идет речь, такие «врожденные» идеи и привели ли они к фиксации табу сами по себе или в связи с воспитанием? Но из того факта, что табу удержалось, следует одно, что первоначальное наслаждение от совершения этого запрещенного существует еще у народов, придерживающихся табу. У них имеется амбивалентная направленность по отношению к их запретам табу; в бессознательном им больше всего хотелось нарушить их, но они в то же время боятся этого; они потому именно боятся, что желают этого, и страх у них сильнее, чем наслаждение. Желание же у каждого представителя этого народа бессознательно, как и у невротика.

Самые старые и важные запреты табу составляют оба основных закона тотемизма: не убивать животного тотема и избегать полового общения с товарищем по тотему другого пола.

Оба, вероятно, представляют собой самые древние и самые сильные соблазны людей. Мы этого понять не можем и не можем поэтому исследовать правильность наших предположений на этих примерах до тех пор, пока нам совершенно неизвестен смысл и происхождение тотемистической системы. Но кому известны результаты психоаналитического исследования отдельного человека, тому уже сам текст этих обоих табу и их совпадение напомнит то, что психоаналитики считают центральным пунктом инфантильных желаний и ядром неврозов.

Обычное разнообразие явлений табу, приведшее к сообщенным прежде попыткам классификации, таким образом сливается для нас в единство: основание табу составляет запрещенное действие, к совершению которого в бессознательном имеется сильная склонность.

Мы знаем, не понимая того, что всякий, совершивший запрещенное, нарушивший табу, сам становится табу. Как же привести нам в связь этот факт с другими, а именно, что табу связано не только с лицами, совершившими запрещенное, но также и с лицами, находящимися в особых состояниях, с самыми этими состояниями и с никому не принадлежащими вещами? Что это может быть за опасное свойство, остающееся неизменным при всех этих различных условиях? Только одно: способность раздразнить амбивалентность человека и будить в нем искушение преступить запрет.

Человек, нарушивший табу, сам становится табу, потому что приобрел опасное свойство вводить других в искушение следовать его примеру. Он будит зависть: почему ему должно быть позволено то, что запрещено другим? Он, действительно, заразителен, поскольку всякий пример заражает желанием подражать; поэтому необходимо избегать и его самого.

Но человеку не надо и нарушать табу для того, чтобы самому стать временно или постоянно табу, если только он находится в состоянии, способном будить запретные желания у других, вызывать в них амбивалентный конфликт. Большинство исключительных положений относится к такому состоянию и обладает этой опасной силой. Король или вождь будит зависть своими преимуществами. Может быть, всякий хотел бы быть королем? Мертвец, новорожденный, женщины в своем болезненном состоянии соблазняют особой беспомощностью; только что созревший в половом отношении индивид – новыми наслаждениями, которые он обещает. Поэтому все эти лица и все эти состояния составляют табу, потому что не следует поддаваться искушению.

Теперь мы также понимаем, почему силы «Маnа» различных лиц взаимно уменьшают одна другую, частично уничтожают. Табу короля слишком сильно для его подданного, потому что социальное различие между ними слишком велико. Но министр может стать между ними безвредным посредником. В переводе с языка табу на нормальную психологию это значит: подданный, который боится громадного искушения, которое представляет для него соприкосновение с королем, может перенести общение с чиновником, которому ему незачем уж так завидовать и положение которого ему самому кажется достижимым. Министр же может умерить свою зависть к королю, принимая во внимание ту власть, которая предоставлена ему самому. Таким образом, менее значительные различия вводящей в искушение чародейственной силы вызывают меньше опасения, чем особенно большие различия.

Ясно также, каким образом нарушение известных запретов табу представляет опасность, и почему все члены общества, должны наказать или искупить это нарушение, чтобы не пострадать самим. Эта опасность, действительно, имеется, если мы заменим сознательные душевные движения бессознательными желаниями. Она заключается в возможности подражания, которое привело бы к распаду общества. Если бы другие не наказывали за преступление, то они должны были бы открыть в самих себе то же желание, что и у преступников.

Нечего удивляться, что прикосновение при запрете табу играет ту же роль, что и при delire de toucher, хотя тайный смысл запрета при табу не может иметь такое специальное содержание, как при неврозе. Прикосновение обозначает начало всякого обладания, всякой попытки подчинить себе человека или предмет. Заразительную силу» присущую табу, мы объяснили способностью его вводить в искушение, побуждать к подражанию. С этим как будто не вяжется то, что способность табу к заражению выражается прежде всего в том, что оно переносится на предметы, которые благодаря этому сами становятся носителями табу.

Способность табу к перенесению отражает доказанную при неврозах склонность бессознательного влечения передвигаться ассоциативным путем на все новые объекты. Таким образом наше внимание обращается на то, что опасной чародейственной силе «Маnа» соответствуют две реальные способности: способность напоминать человеку о его запретных желаниях и как будто более значительная способность соблазнять его к нарушению запрета в пользу этих желаний. Обе способности сливаются, однако, в одну, если мы допустим, что было бы в духе примитивной душевной жизни, если бы пробуждение воспоминания о запретном действии было связано с пробуждением тенденции к выполнению его. В таком случае воспоминание и искушение снова совпадают. Нужно также согласиться с тем, что если пример человека, нарушившего табу, соблазнил другого к такому же поступку, то непослушание распространилось, как зараза, подобно тому, как табу переносится с человека на предмет и с одного предмета на другой. Если нарушение табу может быть исправлено покаянием или искуплением, означающим в сущности отказ от какого-либо блага или свободы, то этим доказывается, что выполнение предписаний табу само было отказом от чего-то, что было очень желательно. Невыполнение одного отказа заменяется отказом в другой области. В отношении церемониала табу мы сделали бы отсюда вывод, что раскаяние является чем-то более первичным, чем очищение.

Резюмируем, какое понимание табу явилось у нас в результате уподобления его навязчивому запрету невротика: табу является очень древним запретом, наложенным извне (каким-нибудь авторитетом) и направленным против сильнейших вожделений людей. Сильное желание нарушить его остается в их бессознательном. Люди, выполняющие табу, имеют амбивалентную направленность к тому, что подлежит табу. Приписываемая табу чародейственная сила сводится к способности вводить в искушение; она похожа на заразу, потому что пример заразителен и потому что запрещенное вожделение в бессознательном переносится на другое. Искупление посредством воздержания за нарушение табу доказывает, что в основе соблюдения табу лежит воздержание.

3

Нам желательно теперь узнать ценность нашего уподобления табу неврозу навязчивости и сложившегося на основании этого уподобления, понимания табу. Оно ценно только в том случае, если наше понимание имеет преимущества, которых в противном случае нет, если оно ведет к лучшему пониманию табу, чем то, которое доступно нам без него. Быть может, мы решимся утверждать, что мы уже в предыдущем привели доказательства выгоды такого уподобления; но нам нужно попробовать усилить его, продолжая объяснения обычаев и запретов табу во всех деталях.

Но нам открыт также и другой путь. Мы можем исследовать, нельзя ли непосредственно на феномене табу доказать часть предположений, которые мы перенесли с невроза на табу, или выводов, к которым мы при этом пришли. Нам необходимо только решить, что нам следует искать. Утверждение о возникновении табу, что оно происходит от очень древнего запрещения, наложенного когда-то извне, не поддается, разумеется, доказательствам. Постараемся поэтому найти для табу подтверждение психологических условий, известных нам в неврозе навязчивости. Каким образом при неврозе мы узнаем об этих психологических моментах? Благодаря аналитическому изучению симптомов особенно навязчивых действий, мероприятий отражения и навязчивых запрещений. У них мы нашли самые верные признаки их происхождения из амбивалентных душевных движений или тенденций, причем они или соответствуют одновременно как одному желанию, так и противоположному ему, или служат преимущественно одной из двух противоположных тенденций. Если бы нам удалось доказать амбивалентность, существование противоположных тенденций в предписаниях табу, или найти среди них некоторые, подобно навязчивым действиям выражающие одновременно оба течения, то психологическое сходство табу и невроза навязчивости в самом почти главном было бы несомненным.

Оба основных запрещения табу, как упомянуто, недоступны нашему анализу благодаря принадлежности их к тотемизму; другая часть положений табу – вторичного происхождения и не может быть использована в наших целях. Ведь табу стало у соответствующих народов общей формой законодательства и служит несомненно более молодым, социальным тенденциям чем само табу, как, например, табу, наложенное вождями или священниками для обеспечения своей собственности и преимуществ. Все же у нас остается большая группа предписаний, которые могут послужить материалом для нашего исследования; из этой группы я беру табу, связанные а) с врагами, b) с вождями, с) с покойниками, и воспользуюсь для своей работы материалом из замечательного сборника I. G. Frazer'a, и из его большого сочинения: «The golden bough».

а) Обращение с врагами

Если мы проявили склонность приписывать диким народам безудержную и безжалостную жестокость по отношению к врагам, то с большим интересом узнаем, что и у них после убийства человека требуется выполнить ряд предписаний, относящихся к обычаям табу. Эти предписания легко разделить на четыре группы; они требуют: во-первых, примирения с убитым, во-вторых, самоограничений, в-третьих, покаянных действий, очищения убийцы, и, в-четвертых, совершения известного церемониала. Насколько такие обычаи табу у этих народов общи или выполняются только в отдельных случаях, – нельзя уверенно решить, с одной стороны, вследствие неполноты наших сведений, а с другой стороны, это совершенно безразлично, поскольку нас интересуют эти факты сами по себе. Все же нужно думать, что здесь речь идет о широко распространенных обычаях, а не об отдельных странностях.